議会報告

2025年第4回定例会行われる(2025/11/26~12/12 )

市町村のプレミアム商品券の発行を支援する物価高騰対策など221億円の補正を上程佐藤知事「生活者・事業者の負担軽減と地域経済の下支えを速やかに!」

11月26日(水)から12月12日(金)にかけて大分県議会第4回定例会が開催されました。県森林環境税の適用期間延長に関する条例の一部改正案、中津市にある県立工科短期大学で聴講生制度を創設する条例の一部改正案など20議案が上程されました。

11月26日(水)から12月12日(金)にかけて大分県議会第4回定例会が開催されました。県森林環境税の適用期間延長に関する条例の一部改正案、中津市にある県立工科短期大学で聴講生制度を創設する条例の一部改正案など20議案が上程されました。また、12月5日(金)には追加議案として補正額221億7,924万円(累計7,361億646万円)の2025年度一般会計補正予算案など2議案が上程されました。

内容は、市町村によるプレミアム商品券の発行を支援する物価高騰対応プレミアム商品券支援事業(27億2,100万円)などです。

佐藤樹一郎知事は提案理由説明で、冒頭、大分市佐賀関で起きた大規模火災に関わり、亡くなられた方の御冥福と、被害に遭われた方々へ御見舞いの言葉を述べるとともに、この火災が強風による自然災害とする協議が整い、被災者生活再建支援法の適用が決定したことが報告されました。

また、追加議案の提案理由説明では、長引く物価高騰への対策として、「国の重点支援地方交付金を活用し、生活者・事業者の物価高騰に対する負担軽減と地域経済の下支えを図るため、速やかに実施できる施策を盛り込んだ。」と述べています。

議会最終日に全て可決されました。

今定例会では、12月5日(金)に原田も一般質問に登壇しました。

原田、一般質問に登壇

1.今後の県政運営について

昨秋、高市早苗自民党総裁が第104代首相に指名され、高市内閣が発足しました。高市首相は「責任ある積極財政」を掲げ、物価高対策で財源不足になれば赤字国債の増発を容認する考えも示し、経済成長を優先する方針を打ち出しています。

昨秋、高市早苗自民党総裁が第104代首相に指名され、高市内閣が発足しました。高市首相は「責任ある積極財政」を掲げ、物価高対策で財源不足になれば赤字国債の増発を容認する考えも示し、経済成長を優先する方針を打ち出しています。

その事業内容はもとより、地方に対する財政支援がしっかりと措置されているかなど、どのような対策を講じるのか注視していく必要があります。

そこで、高市内閣に対してどのような期待を寄せているのか、また、そうしたことを踏まえて今後の県政をどのように進めていくのか知事の考えを尋ねました。

| 【答弁 佐藤知事】 新内閣には、国として大きなビジョンを持ち地方創生や国でしかできないプロジェクトについてリーダーシップを発揮し、強力に推進していただくことを期待している。 県として、まずは、何と言っても物価高騰への対応である。今回の補正予算案では、拡充される重点支援地方交付金などを活用し、プレミアム商品券の発行や省力化投資補助金の上乗せ支援など物価高騰の影響を受ける生活者・事業者への支援を強化していく。 |

2.県内進出企業の環境対策について

企業誘致は地域経済の活性化や雇用の確保に直結する重要な施策です。本県では、これまで多くの企業誘致を実現してきました。

一方、進出する企業には水質・大気汚染対や廃棄物削減など環境対策が求められます。

今回、有機フッ素化合物PFAS類(注1)について、大分県に進出する企業に対し、汚染防止策を努力義務として課すことはできないかと考え質問しました。

(注1) PFAS(ビーファス)は、2000年頃まで、フライパンのコーティング、食品包装、衣類の防水加工、半導体や自動車の製造過程にも使われてきました。水に溶けやすく、煮沸消毒では除去できず、体内に蓄積され発ガン性や甲状腺異常、コレステロール値の上昇を引き起こす可能性があると指摘されており、厚生労働省では製造・使用・輸入を禁止しています。

3.地域公共交通の維持・確保について

路線バスは、住民が通勤・通学、買い物、医療機関への通院など、日常生活を送る上で不可欠な交通手段であり、地域公共交通の要です。今、県内各地で毎年のように路線が減便・廃止されています。

路線バスは、住民が通勤・通学、買い物、医療機関への通院など、日常生活を送る上で不可欠な交通手段であり、地域公共交通の要です。今、県内各地で毎年のように路線が減便・廃止されています。

公共交通を維持・充実させるための新たな財源として注目を集めているのが「交通税」で、全国で初となる導入を滋賀県が検討しています。

そこで、滋賀県が取り組む「交通税」について、県としてどのように捉えているのか、また、コミュニティバスなどを含め地域公共交通の維持・確保について、どのように取り組んでいくのか質問しました。

| 【答弁】 本県でも、路線バスやコミュニティバス等の維持のため、国・県・市町村で年間約30億円の予算により赤字補填や車輌購入等への支援を行っており、今後も増加が見込まれる状況である。 滋賀県で導入の検討が進む交通税は、将来における本県の地域公共交通のあるべき姿を考える上で、参考になり得る取り組みである。本県において、直ちに交通税の導入の是非を議論する段階にはないが、研究は続けていく。 |

4.教育行政について

(1)義務教育段階における教育課程のあり方 について

(2)公立通信制高校について

これまでも学校現場における過重労働が県議会をはじめ様々な場で取り上げられてきましたが、その一因はカリキュラム・オーバーロードにあると私は考えています。

カリキュラム・オーバーロードとは、教育課程における授業内容が過剰に詰め込まれている状態を指し、その結果、児童生徒や教職員に過度な物理的・精神的な負担がかかることをいいます。「教える内容が多すぎる」という声が多くの教職員から挙がっています。

具体例として小学校5・6年生の算数の内容の多さを取り上げながら、次期学習指導要領の内容精選や標準授業数の削減が、国の対処すべき喫緊の課題だと考え、義務教育段階における教育課程のあり方について教育長の見解を質問しました。

私の前回の議会報告(2025年秋号)でも触れましたが、全国的に通信制高校に通う生徒が増えています。2025年度の学校基本調査速報値によると、通信制高校の生徒の割合は高校生全体の9.6%、約10人に1人が通信制高校に通っていることになります。全日制高校の生徒数が減少する中で、通信制高校の生徒数は増加し続けています。

県内唯一の公立通信制高校である爽風館高校を選択する生徒も増え、今でも生徒数の増加に苦慮していることをふまえ、通信制高校の新設を含め、公立通信制高校のあり方について教育長に質問しました。

原田の思い‥

不登校児童生徒の増加や通信制高校を選ぶ生徒の増加は、既存の教育の仕組みに対するアンチテーゼの一つではないかと私には思えます。

いろいろな児童生徒がいて、いろいろな教育の仕組みがあっていいのではないかと私は考えます。みなさんはどうお思いますか

5.カスタマーハラスメントについて

(1)県職員等に対するカスタマーハラスメント について

(2)カスタマーハラスメント防止に向けた取り組みについて

2019年の労働施策総合推進法の改正では、職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講じることを事業主に義務付ける規定を追加。さらに昨年の改正では職場におけるカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講じることを事業主に義務付ける規定も追加されました。

2019年の労働施策総合推進法の改正では、職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講じることを事業主に義務付ける規定を追加。さらに昨年の改正では職場におけるカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講じることを事業主に義務付ける規定も追加されました。

このような状況を受けて、県知事部局は昨年1月、県教育委員会は8月にそれぞれ「カスタマー・ハラスメント対応マニュアル」を作成しました。

そこで、県職員及び教職員に対するカスタマーハラスメントについて、防止策や対応策についてどのように取り組んでいくのか、総務部長と教育長に質問しました。

昨春、東京都、北海道、群馬県において、全国で初めて、カスタマーハラスメントの防止に特化した条例が施行されました。

東京都では「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」に基づき、「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」を策定しています。

大分県においても、カスタマーハラスメント防止条例の制定が必要であると考え質問しました。

2025年第3回定例会行われる(2025/9/4~24 )

総医療体制や畜産収益力対策費など108億円の補正を上程佐藤知事「物価高に負けない県内企業の継続的な賃上げを後押し!」

9月4日(木)から24日(水)にかけて大分県議会第3回定例会が開催され、補正額108億3,378万円(累計7,139億2,722万円)の2025年度一般会計補正予算案など32議案が上程されました。 医療提供体制の確保として病床数の適正化に取り組む医療機関を支援する医療提供体制緊急支援事業(5億5,059万円)。畜産経営体の収益向上を図る畜産クラスター計画に基づく畜舎等の整備への助成を行う畜産収益力強化対策事業(7億600万円)などの新規事業の他、最低賃金改定幅を超える賃金引き上げをした企業への支援拡充、地域の見守りなどに取り組む給油所への施設整備費の助成、県立学校で使用するタブレット端末の更新などの事業が提案されました。

佐藤樹一郎知事は提案理由説明で、補正に盛り込んだ最低賃金や労務単価の上昇を踏まえた対策について、「物価上昇に負けない継続的な賃上げの実現が求められている。県内企業の賃上げをしっかり後押しし、県経済の持続的成長につなげていく。」と述べています。

その他、別府市石垣西にある大分県立南石垣支援学校を旧羽室台高校跡地(別府市野田)へ移転し、名称を「大分県立別府やまなみ支援学校」へと変更する条例改正案の提案。

また、私たち県民クラブが設置を要請してきた夜間中学を、大分市にある大分県立爽風館高校内に併設し、名称を「大分県立学びヶ丘中学」として新設する条例改正案が提案されました。両校とも来春に開校します。

最終日に、全て可決されました。

大分県の経常収支比率92.3%

一部の自治体で著しい財政悪化が起きたときに、従前の制度では事態が深刻化するまで状況が明らかにならないという問題が判明しました。それをきっかけに、2009年4月、地方公共団体の財政状況を統一的な指標で明らかにし、財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な対応を取るため「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(「健全化法」)が全面施行されました。

今定例会では、この健全化法に基づく指標の算定が報告され承認されました。報告によると、財政規模に占める借金にあたる公債費等の比率である実質公債費比率、将来の負担すべき負債比率である将来負担比率ともほぼ全国平均の水準です。

また、私が一番注目している経常収支比率。これは財政構造の弾力性を測定する指標で、低ければ低いほど財政運営に弾力性があり、政策的に使えるお金が多くあることを示すものです。

昨年度の大分県の財政の経常収支比率は92.3%で、一昨年度に比べ0.2%上昇しているものの、これも全国平均の水準となっています。ちなみに、私の地元である別府市の経常収支比率は97.4%(前年度比+0.3%)となっています。

大分県の財政状況として、概ね健全状態であると考えますが、これからも注視していきます。

大分県内の最低賃金 1,035円に!

佐藤樹一郎知事の知事提案理由説明でも取り上げられましたが、9月4日(木)、大分地方最低賃金審議会は、2025年度の大分県内の最低賃金(時給)を現行から81円(8.49%)引き上げ、1,035円とするよう大分労働局長に答申しました。

時給で示すようになった2002年度以降、最大の上げ幅となり、初めて1,000円を超えました。物価高騰などを踏まえ、企業の準備期間などを考慮し、2026年1月1日からの適用を予定しています。

これは、国の審議会が示した引き上げの目安額(64円)より17円高く、都道府県別では熊本に次ぐ2番目の上乗せ額です。 以前の県議会常任委員会での話です‥

2009年、民主党が衆院選のマニフェストに「全国平均で最低賃金1,000円をめざす」と掲げ政権に就きました。その数年後の県議会の常任委員会で、ある保守系の県議が「最低賃金が1,000円などありえない、企業の経営がもたない。」と発言。私は「物価上昇に合わせた賃上げは必要不可欠であり、その支援こそが行政の役割ではないか。」と反論しました。

昨年度、全国平均で1,000円を超え、今年度、大分県もついに達しました。現在、政府が2020年代に全国平均で1,500円とするという目標を掲げ、私は時代の流れを感じています。

事業者にとっては、人件費の負担が一段と増すのは事実です。賃上げの原資を確保するため経費の上昇分を商品やサービスの価格に転嫁することも含めて、行政として事業者の賃上げと人手不足対策への支援を拡充していくことが求められています。

いよいよホーバークラフト就航

定期便の搭乗率は3割で推移

7月26日(土)、大分空港へのアクセス向上のため西大分と大分空港を結ぶホーバークラフトが定期就航しました。大分市~空港を最短約30分で結び、ホーバーの定期路線はアジアで唯一となります。16年ぶりとなるホーバークラフトの就航ですが、当初の計画では2024年春だった就航予定が、相次ぐ事故などにより遅れていました。

定期便の就航からまもなく3ヶ月となりますが、今定例会の総務企画委員会でその利用状況が報告されました。

企画振興部の報告によると、別府湾周遊便は9割の搭乗率で推移しているものの、肝心の定期便の搭乗率はおよそ3割で推移しているとのことでした。

企画振興部の報告によると、別府湾周遊便は9割の搭乗率で推移しているものの、肝心の定期便の搭乗率はおよそ3割で推移しているとのことでした。一方で、県がホーバークラフトの利用者およそ1,500人に対し実施したアンケートの結果9割以上が「満足」「やや満足」と回答したこということですが、利用者からは「往復利用できるように増便してほしい」などの声が寄せられているということです。

私は、3割の利用率というのはやっぱり低いのではないかと思い、それについてどう考えているのかを質問しました。

担当課長の答弁では、「公共交通機関としての安全・安定をまずは最優先にしながら、次の段階に移行すると聞いている。今後、運営事業者が搭乗率の向上に向けて考えていくものだと考えている。」とのことでした。

2025年第2回定例会行われる(2025/6/12~27 )

佐伯湊女島地区不当用地の取得など7議案を上程佐藤知事「慢性的なヤード不足に対応し、既存施設との一体的な利用を」

6月12日(木)から27日(金)にかけて、2025年大分県議会第2回定例会が開催されました。一般家庭などのエネルギー価格高騰対策を盛り込んだ本年度一般会計補正予算案4億1,6444万円(累計7,030億9,344万円)が上程されました。

上程された予算議案で主なものは、佐伯市の佐伯港女島地区埠頭用地の取得で、木材などの保管場所の拡充がを目的としています。面積は4万2,976平方メートルで、予定価格は2億8,281万2千円。佐藤樹一郎知事は提案理由説明で「慢性的なヤード不足に対応し、既存施設との一体的な利用を可能とする」と述べています。

その他の提出議案は、法改正に伴う県税条例の一部改正案▽県立学校職員などの定数条例の一部改正案―などです。

閉会日の6月27日(金)、本会議で全て可決されました。

き県民の命と暮らしを守ることを最優先に、災害に強い県の実現に向けて取り組む。

ホーバークラフト運用開始

昨年11月から別府湾の周遊は始まっていたものの、空港アクセスの定期便は訓練中に事故が相次いだ影響で稼働の見通しが立っていなかった大分空港(国東市)と大分市を結ぶ予定のホーバークラフトが、就航に向けて船体や運航の安全性を確認する九州運輸局の検査に合格し、待ちに待った運行が始まることとなりました。

大分県教委、全県立高に「学校運営協議会」設置の方針

大分県教委は18日、県立高全校に「学校運営協議会」を2027年度までに設置する方針を示しました。教職員や保護者、地域住民らが学校づくりや運営などを共に進める組織としています。既に国東、津久見など9校は設けており、他の31校にも広げる。少子化により入試で欠員が出る高校もある中、地域連携による学校づくりを地元の活性化にもつなげるとしています。

山田雅文教育長は「高校の魅力向上には、市町村や地元企業などとの連携が不可欠。協議会設置を通じて地域との協働を深めたい」と説明しています。

2025年第1回定例会行われる(2025/2/25~3/27 )

総額7,026億7,700万円の積極的な当初予算を上程佐藤知事「世の中の変化に対応できる予算案」

原田、代表質問に登壇

2月25日(火)、2025年第1回定例会が始まりました。会期は3月27日(木)までとなっています。

提案された一般会計当初予算案は、総額7,026億7,700万円で2024年度当初予算と比べて128億6,900万円(1.99%)増。2年ぶりに7千億円を超える過去7番目の規模となっています。 昨秋策定した新長期総合計画(2024~2033年度)の実行元年として、防災対策の強化、人材の確保・育成、子育て支援、教育環境整備などの事業費を盛り込んだ積極型の予算を組んでいます。

歳入は円安で業績好調な大手企業中心に県税収入が増え、過去最高の昨年度比6.8%増の1,469億円。一方、歳出は高齢化の進展などで社会保障関係費は昨年度比3.4%増の940億4,800万円と膨らんでいます。

預金にあたる財政調整用基金からは90億円を取り崩し、残高は2025年度末時点で245億円となる見通し。行革目標の330億円まで回復できるよう決算剰余金の積み立てや、事業執行段階で節約に努めるとしています。

借金にあたる県債残高は、後年度に交付税措置される臨時財政対策債などを除いた実質額で6,242億円。目標値6,500億円を下回り、健全性は概ね確保されていると考えます。

記者会見で佐藤樹一郎知事は「安心・元気・未来創造の各分野にバランス良く配分し、世の中の変化に柔軟に対応できる予算案とした。」と話しています。

最終日に賛成多数で全て可決されました。また、常任委員会や議会運営委員会、さらに副議長選挙も行われ、私は総務企画委員会の所属することになりました。

今定例会では、原田は県民クラブを代表して代表質問に登壇しました。

2024年度一般会計の補正予算案を可決

今定例会中の2月28日(金)、国の補正予算を積極的に受け入れ、2024年度一般会計の補正予算案(補正額44億8,557万円・累計7,216億4,693万円)が提案されました。

燃料費高騰により厳しい経営状況にある乗り合いバスやタクシーなどの地域公共交通事業者への支援事業を延長する地域公共交通燃料高騰支援事業(3,201万円)を計上。国の方針に合わせて、燃料費の種類ごとに、県内市場価格と高騰前3年平均の差額を補助します。

災害時の避難生活の環境を整えるため、避難生活環境改善推進事業(1億2,000万円)では、簡易ベッド備蓄を4,000床拡充やNPO等が行う災害発生時の食事提供用キッチンカーの導入経費に1,000万円を上限に補助します。

また、介護職員等離職防止・職場定着推進事業(11億97万円)は、介護や福祉現場での人材確保や定着のため、職員の賃上げに取り組む事業所を対象に補助します。これにより一時金として常勤職員1人あたり最大5万4,000円の補助が可能となります。

3月5日(水)、常任委員会での審議を経て、本会議で全て可決されました。

2025年度の新規事業を紹介

分野別に特徴的な新規事業を青字で紹介します。赤字は意欲的な新規・重点事業を盛り込んだ特別枠「新おおいた共創枠事業」(115事業・34億6,800万円)です。黒字は既存事業ですが、一部新規事業が含まれています。 ( )は予算額

【防 災】

頻発・激甚化する自然災害に対応するため県土強靱化関連公共事業(282億7,951万円)では、災害時の集落孤立防止等に向けた優先啓開ルートの対策や治水・土砂災害対策、ため池の防災対策など36事業を実施します。

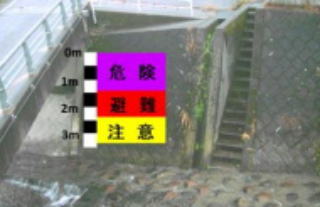

昨年8月、国東市の安岐ダムで台風10号の大雨による緊急放流を行った際、県から市への事前通知が遅れ問題となりました。この事態を鑑み治水ダム管理高度化事業(821万円)では、緊急放流時のダム周辺住民の早期避難を図るため、水位自動予測システム導入や、おおいた防災アプリを活用したダム放流情報の配信などの情報伝達手段の強化を進めます。左写真は安岐ダム

昨年8月、国東市の安岐ダムで台風10号の大雨による緊急放流を行った際、県から市への事前通知が遅れ問題となりました。この事態を鑑み治水ダム管理高度化事業(821万円)では、緊急放流時のダム周辺住民の早期避難を図るため、水位自動予測システム導入や、おおいた防災アプリを活用したダム放流情報の配信などの情報伝達手段の強化を進めます。左写真は安岐ダム防災・減災対策加速化支援事業(1億5,000万円)では、市町村などが行う孤立可能性集落における防災対策や地域の防災活動、避難所等の環境改善に対し助成します。

【教 育】

フリースクールに通う不登校児童生徒の家庭の経済的負担軽減としてフリースクール連携強化事業(870万円)は、別府市や日田市など市が利用料を補助している所へ助成します。

県民クラブがこれまで取り組んできた県立夜間中学開校準備事業(2,098万円)では、様々な事情で十分な教育を受けられなかった方の義務教育の学び直しのため、来年4月に県立爽風館高校内での開校に向け、就学環境の整備や入学者説明会等を開催します。

県立高等学校ICT機器整備事業(14億4,945円)により、県立高校のICT教育環境の充実を図るため、更新時期を迎える県立高校生徒へ1人1台の端末(タブレット)を整備します。

【福祉・子育て支援】

ヤングケアラー状態にある子どもを早期に発見し支援につなげようと2022年度から始まったヤングケアラー等支援体制強化事業(2,960万円)に、市町村の相談体制強化と地域の見守り機能強化を追加します。

おおいたこどもまんなか応援事業(1,136万円)は、地域の子育て支援のほか、相談体制の充実や子育て情報発信の強化を行います。

医療的ケア児や発達障がい児とその家族が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、児童発達支援センター等地域支援体制整備事業(2,343万円)では地域の障がい児支援体制を整備します。

【移住推進】

本県へのUIJターンや定住を促進するおおいた移住定住促進事業(2億931万円)では、移住相談員の配置や移住相談会の開催に取り組むほか、移住者向けの給付金等について、若年者や子育て世帯への支援を拡充します。

【人材確保・就労】

産業人材の確保と若者の県内就職を促進する人材確保総合推進事業(2億3,691万円)では、支援拠点「おおいた産業人財センター」をアミュプラザおおいたへ移転し、県内企業と求職者のマッチング支援機能を強化します。

正社員化促進支援事業(3,000万円)では、県内企業の人材確保を図るため、就職氷河期世代など非正規雇用労働者の正社員化に取り組む企業を支援します。

【農林水産業】

マーケットニーズが高く、企業等からの参入希望が増えている園芸基幹品目の15品目(キウイフルーツ、かぼす、ハウスみかん、露地柑橘、なし、ぶどう、栗、玉ねぎ、キャベツ、ねぎ、ピーマン、高糖度かんしょ、ベリーツ、ホオズキ、トマト)の産地拡大や販売強化を図るため、園芸基幹品目産地づくり加速化事業(3億8,489万円)、園芸基幹品目生産拡大推進事業(7,353万円)、園芸基幹品目販売戦略推進事業(1,900万円)を展開します。

【観 光】

4月から始まる大阪・関西万博を契機として、大阪・関西万博を契機とした誘客等促進事業(9,533万円)により国内外からの誘客や県産品の販売促進等につなげ、観光・食・自然など大分県の魅力を広く発信します。

4月から始まる大阪・関西万博を契機として、大阪・関西万博を契機とした誘客等促進事業(9,533万円)により国内外からの誘客や県産品の販売促進等につなげ、観光・食・自然など大分県の魅力を広く発信します。宇佐神宮御鎮座1300年を迎え宇佐神宮御鎮座1300年誘客促進事業(5,007万円)では、本県への更なる誘客を図るため、プロモーションを行います。

【医 療】

救急安心センター運営事業(3,126万円)では、救急搬送や医療機関などの救急医療提供体制を確保するとともに、県民に適切な助言を行い安心・安全を提供するため、市町村と連携して救急医療電話相談(♯7119)を今年7月から県下全域で運用します。

病院薬剤師不足の解消を図るため、薬剤師確保対策事業費(2,043万円)では、修学資金貸付制度や奨学金返還支援制度を創設します。

【文化・生活・地域振興】

県立美術館開館10周年記念事業(5,338万円)では、周辺エリアと連携した記念式典や年間を通じたイベントなどを行います。左写真は県立美術館

県立美術館開館10周年記念事業(5,338万円)では、周辺エリアと連携した記念式典や年間を通じたイベントなどを行います。左写真は県立美術館民生委員・児童委員の担い手を確保するため、民生委員・児童委員確保支援事業(3,850万円)を進め、地域で取り組む負担軽減策や広報活動などに対し助成します。

地域住民等が行う魅力ある地域づくりや特色ある取り組みを支援する地域来総合補助金(5億円)を計上。昨年度まで「地域活力づくり総合補助金」として予算化されていましたが、これまでの「チャレンジ支援枠(限度額200万円)」「地域創生枠(同3,000万円)」「空き家ビジネス活用支援枠(同500万円)」に加え、「地域未来創造枠(同5,000万円)」を新たに設け、それぞれの目的や規模に応じた柔軟性のある活用ができるようにしています。

代表質問に登壇

大分県議会では3月の第1回定例会と9月の第3回定例会において、所属議員3名以上の会派(自由民主党24名、県民クラブ11名、公明党3名)による代表質問が行われます。第1回定例会での代表質問は50分間、第3回定例会は30分間です。いずれも、一括質問で再質問はできません。

大分県議会では3月の第1回定例会と9月の第3回定例会において、所属議員3名以上の会派(自由民主党24名、県民クラブ11名、公明党3名)による代表質問が行われます。第1回定例会での代表質問は50分間、第3回定例会は30分間です。いずれも、一括質問で再質問はできません。今回、私は久しぶりに代表質問に登壇し、50分間にわたり質問しました。

質問項目は次の通りです。

| 1.今後の県政運営について (1)国際情勢の変化が本県に与える影響について (2)任期後半における県政運営について 2.第3期 まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略に ついて 3.市町村合併について 4.防災対策について (1)災害発生時における早期避難の促進について (2)大規模災害発生時の透析医療体制について 5.県民の安全の確保について (1)日出生台演習場における演習について (2)先島諸島住民の避難計画について 6.福祉医療施策について (1)国民健康保険税について (2)こどもの貧困対策について 7.公共交通サービスの需要喚起について 8.農業の活性化について (1)農業産出額増加に向けた取組について (2)農業の担い手の確保・育成について 9.観光振興について (1)インバウンドの推進について (2)オーバーツーリズム対策について 10.教育を巡る諸課題について (1)教員の確保について (2)地域の高校について |

新たな国民病と言われている慢性腎臓病患者は2,000万人を超えると推計され、人工透析の医療費は年間1兆5,700億円に上り、総医療費の4%を占めるそうです。

今回、大規模災害発生時の透析医療体制をどのように確保していくのか質問しました。

| 県では、専門医や臨床工学技士、患者団体と連携して、2017年に作成した透析施設災害対策マニュアルにより、平時からの情報連携体制や関係者ごとに取り組みを進めている。 患者の方々には、災害時に備えて日常の透析情報を記録するなど可能な範囲での事前準備を促している。他方、県内64の透析施設には、平素からの防災訓練や設備点検等の徹底を働きかけている。 また、医療機関相互の既存の広域災害救急医療情報システムの活用に加え、医療圏ごとに責任者を配置し、まずは各圏域内で透析が継続できるよう、連携強化を図ることとしている。 さらに、能登半島地震の検証を踏まえ、圏域内での対応が困難な場合の広域搬送も想定したマニュアルの見直しを進めている。 |

透析医療だけでなく、大規模自然災害が発生した場合に医療体制に困難が生じる疾病は他にもあります。そういった疾病について、大規模自然災害時の医療体制をそれぞれ整えていく必要性があると考えます。

傍聴席にAIによる字幕モニターが設置

傍聴席にAIによる字幕モニターが設置今回、議場がリニューアルされ、バリアフリーとなりました。また、大型ビジョンの設置、傍聴席ではモニターにAIによる字幕が表示されます。機会がありましたら、ぜひ議会傍聴に来てください。

2024年第4回定例会行われる(2024/11/27~12/13 )

99億5,776万7千円の補正予算を上程佐藤知事「一刻も早い復旧をめざす」

11月27日(水)から12月13日(金)にかけて、大分県議会第4回定例会が開催されました。 今回、台風10号や大雨被害の復旧費などを盛り込んだ2024年度一般会計補正予算案(補正額99億5,776万7千円)など13議案が上程されました。

11月27日(水)から12月13日(金)にかけて、大分県議会第4回定例会が開催されました。 今回、台風10号や大雨被害の復旧費などを盛り込んだ2024年度一般会計補正予算案(補正額99億5,776万7千円)など13議案が上程されました。補正の主な内容は、8月の台風10号で被災した農林水産施設などの復旧と防災機能強化の事業費。7月の大雨で被災した三郎丸橋(日田市)の架け替え工事費等です。

その他、マイナンバーカードと運転免許証を一体化する手数料条例の改正案、6月に県立農業大学校が出荷した生乳に洗浄水が混入した問題で1,491万8千円を賠償する案などです。

また、12月6日(金)には、国の補正を受け入れ、物価高対策を中心とする2024年度一般会計補正予算案(補正額62億5,607万4千円・開会日に上程された補正を含めた累計7,171億6,135万9千円)や職員給与に関する条例の一部改正案など2議案が追加上程され、最終日に全て可決されました。

今定例会では、原田も一般質問に登壇しました。

1.財政運営について

財政健全化は、自治体において常に重要な責務です。2023年度の普通会計決算をみると、臨時財政対策債等を除いた実質的な県債残高(いわゆる借金)は9億9千万円余り減少しており、行財政改革推進計画の目標額である6,500億円を大幅に下回るなど大分県の財政は概ね健全だと言えます。

しかしながら、急速に進行する高齢化等に伴う社会保障関係経費の増加、国土強靭化の推進、さらには県有建築物や公共インフラ施設の大規模改修や更新のためにも今後、多額の費用が必要となることが想定されます。

私は災害へ迅速に対応するための災害復旧用の基金や特別会計の創設の提案と、必要な施策の実施と財政の健全性の確保をどのように両立していくのか知事に尋ねました。

2.公益通報者の保護について

①県行政における公益通報者の保護について

②雇用主に対する公益通報者保護法の周知について

公益通報者保護法は、平たく言えば、従業員が勤め先の不正行為を通報したことを理由に、解雇や降格、不自然な異動など、勤め先から不利益な取扱いを受けることを禁じています。また、2022年の改正では、従業員300人超の大企業に対し、内部公益通報体制の整備などを義務づけました。

昨年、兵庫県で知事に対する告発を「公益通報」として扱わずに告発者捜し、役職の解任等が行われ、その後、告発者が自ら命を絶った問題が起き、この法律が注目されました。

大分県における公益通報に関する体制の整備状況や、実際に公益通報と認定し審議した実績を含め、職員から通報があった場合の通報者保護についてどのように取り組んでいるのか知事、教育長と警察本部長に尋ねました。

また、労働者保護の観点から、民間の雇用主に対する公益通報者保護法の周知にどのように取り組んでいくのかに質問しました。

| 【答弁 佐藤知事他】 2006年の公益通報者保護法の施行に合わせて、任命権者ごとに通報の内部窓口を設置している。さらに、手続きの公正性、中立性を十分に確保するため、外部窓口も設置し弁護士に委託している。 通報受理件数は、知事部局で外部通報が1件、教育委員会で内部通報が1件、県警本部では内部通報の実績はない。いずれの場合も、法を遵守して通報者保護を図り適切に運用している。 |

3.最低賃金について

3.最低賃金について昨年10月に大分県内の最低賃金は954円になりました。人手不足や物価高騰が続く中、地域の人材確保、勤労者の生活、ひいては地域経済を守っていくためにも最低賃金の引上げは重要な課題です。

今年度の大分地方最低賃金審議会では、福岡県など賃金が高い地域に人材が流れる懸念などについて議論されたと伝え聞いています。私は、全国の最低賃金の差を縮めていき、将来的には全国一律をめざすべきだと考えています。今回、最低賃金の都道府県ごとの格差を是正するため、国に要望をしていく考えはないのか尋ねました。

また、急激な賃金の上昇により経営体力を消耗している中小企業も多いと聞くことから、最低賃金の引上げに対する企業の負担感を緩和するために県としてどのように支援していくのか質問しました。

4.介護を巡る諸課題について

①介護人材の確保について

②介護サービス提供環境の整備について

これからもますます高齢化が進む日本の現状で、介護は大きな問題であることは、誰の目にも明らかです。私はまずもって介護人材の処遇改善が重要だと考えますが、それだけで十分な人材を確保することは難しいのではないかとも思っています。そこで、介護人材の確保にどのように取り組んでいくのか尋ねました。

また、「家族を介護施設に入れたいと思うのだが、空いていなくてなかなか入れない。」「介護施設の費用が高くて困っている。」という声を聞くことから、県内の介護施設料の実態について質問しました。

さらに、そうした実態も踏まえ、安心して介護サービスを受けられるよう、介護サービス提供環境の整備について、市町村と連携しどのように取り組んでいくのか尋ねました。

5.ヤングケアラーについて

大人に代わって家事や家族の世話を日常的に担うヤングケアラーは、今、大きな社会問題となっています。県では、3年ぶりに実施する実態調査を行い、昨年10月にまとまった調査結果によると、県内のヤングケアラーは2,100人と3年前の調査から倍増しており、改めて問題の深刻さが浮き彫りになっています。

埼玉県など他の自治体では、ケアラー条例やヤングケアラーに特化した条例の制定が進んでおり、いずれも、ヤングケアラー等を社会全体で支えることを目的として、基本理念、自治体の責務や住民、事業者、関係機関等の役割を定め、推進計画や基本方針の策定等を規定しています。

そこで、大分県においてヤングケアラー条例の制定も含め、ヤングケアラーへの支援にどのように取り組んでいくのか質問しました。

| 【答弁】 県では専門職員による相談窓口を開設するとともに、SNS等でも相談に対応している。一方、2023年6月の子ども・若者育成支援推進法の改正により、地方公共団体の支援対象にヤングケアラーが明記されるなど法体系が整備されてきたことから、自治体ごとの条例の必要性は低下しつつある。 県として、学校現場と連携して実効性のある支援体制を整備することを優先して取り組んでいく。 |

6.県立高校における全国募集について

大分県では、大分市の県立高校への集中化が進み、周辺部の高校では定員確保が厳しくなっています。定員確保の取り組みとして全国募集があります。現在、国東高校、安心院高校、久住高原農業高校の3校で行われており、来年度から日田林工高校も全国募集が始まります。

そこで、県立高校の全国募集の更なる拡大に取り組んでいくつもりがあるのか、さらに県立高校を守っていく覚悟を問いました。

2024年第3回定例会行われる(2024/9/4~24 )

101億2,801万5千円の補正予算を上程第76代議長に嶋 幸一議員が就任

大分県議会第3回定例会が9月4日(水)から24日(火)にかけて開催されました。 開会冒頭、元吉俊博議長が体調不良で議長を辞任したことによる議長選挙が行われ、嶋 幸一議員【自民党・別府市選出】が第76代議長に就任しました。所属会派は異なりますが、同じ別府市選出の議員として嶋議長の就任を祝福し活躍を期待しています。

上程された議案は、大規模災害に備える防災対策強化事業費などを盛り込んだ本年度一般会計補正予算案(補正額101億2,801万5千円・累計7,001億782万9千円)など31議案です。

新規事業は、災害時の通信障害発生に備えた代替手段として、県の災害対策本部や各振興局に衛星通信機器を導入する災害時通信強化事業(585万円)。来年4月に始まる大阪・関西万博での大分県ブースの出店準備を進める大阪・関西万博出店事業(550万円)などです。

また、2023年度会計で出た決算剰余金79億3,982万円を財政用調整基金などに積み立てます。

その他、県が関係する各種団体の経営状況など報告34件、県行財政改革計画と県長期総合計画の策定案、一般・特別会計の決算認定案などが提出されました。

最終日に全て賛成多数で可決されました。

2024年第2回定例会行われる(2024/6/13~28 )

1億7,181万4千円の補正予算を上程 広域交通網整備に向けた副知事人事も6月13日(木)から28日(金)にかけて、大分県議会2024年第2回定例会が開催されました。 今定例会では、1億7,181万4千円の本年度一般会計補正予算案(累計6,899億7,981万4千円)が上程され審議されました。補正の内容は、国のデジタル田園都市国家構想のモデル案に採用された要介護認定業務のデジタル化に向けた事業費で、大分市・別府市と共同して取り組みます。財源は政府のデジタル田園都市国家構想交付金などが充てられます。

開会日に行われた提案理由説明で佐藤樹一郎知事は、「増加が見込まれる要介護認定事務の迅速化と効率化を図る。地域包括支援センターの介護予防プラン策定にAI(人工知能)を導入し、最適なサービス提供につなげたい。」と述べています。

予算外議案では、毎年5月1日を基準日とする学校基本調査の結果、県立学校及び市町村立学校の児童生徒及び学級数が確定したことによる県立学校職員定数及び県市町村学校県費負担教職員定数条例の改正案などが上程されました。なお、この春に大分市東大道に新設された県立中央支援学校の開校に伴い、県立学校職員定数は94名増えています。

また、人事案件では、副知事として国土交通省出身の桑田龍太郎さんが提案されました。通例、副知事は2人体制ですが、厚生労働省出身の吉田一生・副知事が3月末で辞任したため、この数ヶ月、県職員出身の尾野賢治・副知事1人となっていました。

桑田副知事は、佐藤知事が大分市長時代に副市長をされていた方で、豊予海峡ルート構想作りに関わっていたそうです。広域交通網や地域公共交通整備などの推進に向けた人事だと言えます。

審議を行い、執行部から提案された議案は最終日に全て可決されました。

最低賃金が様々な影響を及ぼします‥

日田市に住んでいる知人がハローワークに行ったところ、希望する専門職種では日田市より隣接する福岡県のうきは市(旧浮羽町・吉井町)の方が賃金が高かったため、不思議に思い窓口で尋ねたそうです。係の方から「最低賃金の時間額が大分県は899円なのに対し、福岡県は941円というのが影響しています。」と説明があったそうです。

昨年10月、大分県の最低賃金はこれまでの最大の引き上げ幅となる45円上昇しました。大分県の最低賃金は福岡県、佐賀県(900円)につぐ九州3位ですが、福岡県と42円の差があります。同じように福岡県に隣接する中津市などでも、同様の理由で人材が流出しているという話が聞かれます。

今定例会で、県民クラブでは「2024年度大分県最低賃金の改定等に関する意見書(案)」を提出しましたが、賛成少数で否決されました。

人手不足や物価高騰が続く中、地域の人材確保、勤労者の生活、ひいては地域経済を守っていくためにも最低賃金は重要な課題であることに間違いありません。

今定例会のトピックスを紹介

今定例会の一般質問では、農業政策、子ども子育て支援、災害対策、観光振興など様々な問題が取り上げられ議論されました。

ヤングケアラー実態調査を実施

大人に代わって家事や家族の世話を日常的に担うヤングケアラーへの支援について、県民クラブの御手洗朋宏議員【大分市選出】が質問し、県は3年ぶりに実態調査を実施すると答弁。

大人に代わって家事や家族の世話を日常的に担うヤングケアラーへの支援について、県民クラブの御手洗朋宏議員【大分市選出】が質問し、県は3年ぶりに実態調査を実施すると答弁。小学5年から高校3年の全児童・生徒(約7万8千人)を対象に、児童・生徒に1人1台配っているタブレット端末を使って実施します。佐藤知事は「コロナ禍を経て、子どもを取り巻く環境はさまざま変化している。対策強化の判断材料にする」と実施の意義を説明しています。

「大分県にも夜間中学は必要」大分県総合教育会議

県民クラブが積極的に提言してきた夜間中学についても質問がありました。

教育長は「昨年度、より詳細にニーズを把握するため県内6ヶ所で模擬教室を実施し、全県から31名の参加があった。現時点で把握している対象者は9名であるが、直近の国勢調査では県内の義務教育未修了者は9,280人いる。このような方々への教育機会の提供として、3月の大分県総合教育会議(知事・教育長・教育委員で構成)において、『大分県にも夜間中学は必要である』と結論づけた。」と答弁しました。早急の設立を望みます。

国の指示権行使は必要最小限度で

今定例会と並行して行われていた国会において、大規模災害の発生時等に個別の法律の規定がなくても、国が自治体に指示ができるとした特例を盛り込む地方自治法改正案について、国の指示権が事実上無制限になりかねないとの心配の声が挙がり注目されました。

今定例会と並行して行われていた国会において、大規模災害の発生時等に個別の法律の規定がなくても、国が自治体に指示ができるとした特例を盛り込む地方自治法改正案について、国の指示権が事実上無制限になりかねないとの心配の声が挙がり注目されました。県民クラブの玉田輝義議員【豊後大野市選出】が、地方自治法改正案は国と地方自治体は対等の関係という理念を揺るがすものではないかと一般質問で取り上げました。

佐藤知事は、「新型コロナウイルス感染症の対応など想定外の事態に万全を期す観点から、法的根拠を明確にする必要性については私も理解している。しかし、全国知事会を通じて、国の指示権行使については目的達成のために必要最小限度の範囲とすることや、事前に地方自治体と適切に協議・調整を行うことを求めてきたところである。」と答弁しました。

玉田議員は、今後、国の指示権の拡大によって、県民への説明がないまま事業が進められることが起きるのではないかと指摘しました。

有給インターンシップ制度を導入

県の技術職員は、県内に専門学部がないなどの理由で獣医師や薬剤師をはじめ採用が困難となっている職種が多く、その人材確保は喫緊の課題となっています。

インターンシップ(職業体験)から就職につなげる目的で、県では昨年度、土木技術者を対象とした有給インターンシップを試行。6名が募集に応じ、最長3週間にわたり学生を雇用し、非常勤職員と同額の報酬を支給したとの報告がありました。今年度は保健師や林業職など8職種に拡大し、7月末から9月末まで受け入れるとしています。

2024年第1回定例会行われる(2024/2/26~3/27)

佐藤知事「人口減少対策、産業の振興、未来へつなげる投資」 2024年第1回定例会が2月26日(月)から3月27日(水)にかけて開催されました。 佐藤樹一郎知事が就任後初めて組んだ当初予算案は総額6,898億800万円。新型コロナウイルス対策事業が大幅に減ったことで11年ぶりに前年度を下回りました。

2024年第1回定例会が2月26日(月)から3月27日(水)にかけて開催されました。 佐藤樹一郎知事が就任後初めて組んだ当初予算案は総額6,898億800万円。新型コロナウイルス対策事業が大幅に減ったことで11年ぶりに前年度を下回りました。県税収入は1,375億円と過去最高を見込んでおり、佐藤知事は会見で「誰もが安心して元気で活躍できる県づくり、未来に向けて発展するための予算をバランスよく編成できた。財政運営の健全性は維持する。」と述べています。

2月29日(木)には先議案件として補正案も示されました。会期中には当初予算案を集中審議する予算特別委員会も行われ、閉会日に全て可決されました。

また、閉会日には、新たな副議長の選出、常任委員会の委員選出と正副委員長の選出、議会運営委員会の委員選出と正副委員長の選出などが行われました。私は2023年度に引き続き土木建築委員会に所属することになりました。

【写真は知事による予算説明会の様子です】

2024年度の新規事業を紹介

分野別に特徴的な新規事業を紹介します。なお、赤字は意欲的な新規・重点事業を盛り込んだ特別枠「新おおいた創造挑戦枠事業」(133事業・28億4,400万円)です。黒字は既存事業ですが、一部新規事業が含まれています。 ( )は予算額

【医療・感染症対策】

新興感染症等対策推進事業(8,258万円)では、感染症発生の予防及びまん延防止の施策を講じるため医療提供体制や検査体制を整備するとともに、人材確保・育成を行います。

今後発生が懸念される新興感染症等に対応するため衛生環境研究センター機能強化事業(3,246万円)では、衛生環境研究センターの検査体制を強化します。

こども医療費助成事業(13億510万円)では、子育て家庭の経済的負担を軽減するため医療費の助成対象を高校生まで拡大します。

【教 育】

遠隔教育システム構築事業(1億85万円)では、多様で質の高い高校教育を提供するため、専門科目を実施する学校から地域の学校に双方向の遠隔授業を配信する遠隔教育システムの整備を行います。古い人間なのかもしれませんが、遠隔教育と聞いて、ちょっと違和感を覚える原田です‥

遠隔教育システム構築事業(1億85万円)では、多様で質の高い高校教育を提供するため、専門科目を実施する学校から地域の学校に双方向の遠隔授業を配信する遠隔教育システムの整備を行います。古い人間なのかもしれませんが、遠隔教育と聞いて、ちょっと違和感を覚える原田です‥教職員の部活動指導の負担軽減と経験者による指導の充実を図る学校部活動改革サポート事業(7,489万円)は、部活動指導員 145人(公立中学校129人、県立高校16人)を配置。また、総合型地域スポーツクラブ等と連携し、部活動の地域移行等に取り組みます。

保護者の経済的負担を軽減するため県立学校給食費無償化事業(3,632万円)で、給食を実施する県立学校(特別支援学校、定時制高校、盲学校、聾学校及び豊府中学校)の給食費を無償化します。全ての市町村立学校や私立学校でも実施してほしいですね。

【農 業】

大規模園芸団地整備促進事業(5,642万円)では、県市町や関係団体が一体となって大規模園芸団地の整備を進めるため、モデル団地の整備など計画的な団地化に取り組みます。

「おおいた和牛」の生産基盤強化とブランド力向上を図るためおおいた和牛産地強化対策事業(1,943万円)は、全国和牛能力共進会での日本一獲得に向けた推進体制を構築するとともに、優れた出品牛造成の取り組みを支援。

「おおいた和牛」の生産基盤強化とブランド力向上を図るためおおいた和牛産地強化対策事業(1,943万円)は、全国和牛能力共進会での日本一獲得に向けた推進体制を構築するとともに、優れた出品牛造成の取り組みを支援。【写真は、一番人気の種雄牛・加代白清号(農林水産部畜産技術室提供)】

放牧経営の新規参入や規模拡大に取り組む事業者に対し、国際情勢の影響を受けやすい畜産飼料対策として自給飼料基盤活用推進事業(2,103万円)を進めます。

【防災・土砂災害対策】

河川水位上昇時に住民の早期避難を促すため洪水時危機管理体制強化事業(2,900万円)では、「注意・避難・危険」と記した水位表示マークの設置と監視カメラで水位の上昇を視覚化します。

河川水位上昇時に住民の早期避難を促すため洪水時危機管理体制強化事業(2,900万円)では、「注意・避難・危険」と記した水位表示マークの設置と監視カメラで水位の上昇を視覚化します。県土強靱化関連公共事業(268億9,530万円)や道路改良事業(150億1,188万円)などの公共事業も計上されています。

【環境・資源・エネルギー】

温泉資源適正利用推進事業(2,242万円)では、温泉資源保護を図るため、新規掘削を規制する離隔距離(泉源の間隔)等の見直しに向けた温泉資源量調査を実施します。

昨年度から進められているグリーン・コンビナートおおいた創出事業(1億3,560万円)は、大分コンビナートのカーボンニュートラルと持続的発展に向け、水素利活用やカーボンリサイクルの実証実験等を支援します。

水素の製造から運搬、利活用に関わるモデル構築に向けた調査の実施、地熱利用の設備導入に対して助成するエネルギー関連産業成長促進事業(2億4,859万円)を予算化。

【交 通】

2024年問題に対応するため自動車運送事業者乗務員確保対策事業(5,247万円)では、地域公共交通の運行や物流を担うトラック輸送の維持対策として、バス、タクシー、トラックの自動車運送事業者等が行う乗務員確保の取り組みを支援します。

公共交通EV車両導入支援事業(9,232万円)では、燃料費高騰への対策や2050年カーボンニュートラルの実現に向け、公共交通事業者が行うEV車両導入等の取り組みを支援します。

東九州新幹線や豊予海峡ルート(四国新幹線等)の実現に向け東九州新幹線等広域交通推進事業(2,335万円)では、新幹線の整備計画路線への格上げなどを図るため、国への要望活動や九州・四国の関係機関と連携したシンポジウムを開催します。

【働き方改革・人材確保・DX注1】

多様な人材が意欲・能力を十分に発揮できる魅力ある職場環境づくりを推進するため働き方改革推進・支援事業(2,159万円)では、企業の働き方改革を後押し、男性育休取得の促進に取り組む中小企業を支援します。

中小企業の人材確保を推進するため中小企業採用力強化事業(769万円)では、SNS等を活用した企業の魅力や就職情報を発信する手法を学ぶためのセミナーを開催し、県の媒体等を活用した情報発信を支援します。

中小企業等DX促進事業(1,981万円)は、中小企業のデータ経営の普及に向けた支援人材を育成する事業です。

【注1】DX(デジタルトランスフォーメーション)とは‥

インターネットでの買い物などのように、進化したIT技術を利用し、生活や仕事の質や効率性を高めること。

2023年第4回定例会行われる(2023/11/27~12/13)

物価高対策、国土強靱化に注力、原田 一般質問に登壇 大分県議会2023年第4回定例会が11月27日(月)から12月13日(水)にかけて行われました。 開会日に提案されたのは、県職員や知事・県議の給与や報酬などを引き上げる条例の一部改正案、ホーバークラフトのターミナルを設置する条例制定案、パトカーとの衝突事故で重い障害を負った男性への和解案などでした。

大分県議会2023年第4回定例会が11月27日(月)から12月13日(水)にかけて行われました。 開会日に提案されたのは、県職員や知事・県議の給与や報酬などを引き上げる条例の一部改正案、ホーバークラフトのターミナルを設置する条例制定案、パトカーとの衝突事故で重い障害を負った男性への和解案などでした。また、国の補正予算が11月29日(水)に成立したことを受けて、12月4日(月)には総額358億円3,650万円(累計7,796億7,201万円)の一般会計補正予算案(12月補正)が提案されました。

内容は、物価高対策に計23億4千万円。LPガス利用者に対し1契約当たり1,500円の助成。燃料の高騰で経営が厳しい乗合バスやタクシーへ燃料費の一部を補助する事業を来年4月末まで延長します。

また、飼料の値上がりや子牛価格の下落に苦しむ牛の繁殖農家への緊急支援。人材確保が厳しい介護職員や看護補助者の賃金引き上げ経費として月額6千円を助成。

また、飼料の値上がりや子牛価格の下落に苦しむ牛の繁殖農家への緊急支援。人材確保が厳しい介護職員や看護補助者の賃金引き上げ経費として月額6千円を助成。補正の大半を占める国土強靱化関連(285億9,360万円)では、緊急輸送道路の整備や砂防ダムの建設、ため池の耐震化などを進めます。

13日(水)の最終日に全て原案通り可決されました。

原田、一般質問報告

12月5日(火)、原田が一般質問に登壇しましたので、その内容を報告します。

1.財政状況について

新型コロナウイルス感染症が拡大したこの3年間、感染症対策の交付金などにより、自治体の財政と事業は感染症対策が優先されました。感染症が落ち着きはじめ、必要な事業を進めるためにも、これからの財政運営を注視しておかなければなりません。

そこで、佐藤知事へ大分県の財政状況をどのように捉え、その課題はどのようなものと考えられているのか、そして、災害や物価高騰など思わぬ支出が必要となる事態への備えも含め、安定的な財政運営の方針をどのように考えているのか尋ねました。

| 【答弁 佐藤知事】 現在の財政状況について、各種の財政健全化指標はいずれも健全な状況である。貯金にあたる財政調整用基金の残高は、社会保障関係費の増加等もあるが、実質的な県債残高とともに、安定的な財政運営に必要な水準を確保できるものと見込んでいる。 必要な施策には果敢に取り組む一方で、引き続き、将来にわたって持続可能な財政運営が行えるよう、確固たる行財政基盤の構築に努めていきたい。 |

2.県職員及び教職員の確保について

(1)県職員の確保について

(2)教職員の確保について

今、分野を超えて大きな問題となっているのが「人手不足」です。県でも県職員、特に獣医師や薬剤師など専門的な技術職について、従前からその確保が大きな課題となっています。

同様に、教職員不足も大きな問題です。例えば佐賀県では教職員の採用試験を春だけでなく秋にも行い年2回となっています。本県でも柔軟性のある採用の機会を設けることを検討してはどうかと提案しました。

3.コロナ禍での諸課題への対応について

(1)新型コロナ感染症対策の総括について

(2)コロナ禍での観光誘客の総括について

感染症法上の位置付けが2類相当にあった間、病床や人材、医療用物資の不足などの問題にどのように対処したのか、コロナ感染症対策の総括を求めました。

また、観光誘客について、コロナの感染拡大状況下での課題にどのように対処したか、観光県としての復興に向けどのような戦略で臨むのかを質問しました。

| 【答弁】 2類相当にあった3年2ヶ月の間、感染拡大局面では、大分市内を中心にコロナ病床が不足する事態が生じた。このため、広域の入院調整を行いながら、最大578床まで病床を増やすとともに、宿泊療養施設として最大で1,370室を確保した。 現在策定中の感染予防計画では、これまで得られた知見をもとに、病床数など具体的な数値目標を盛り込むなど、新たな感染症対策に万全を期していきたい。 |

4.災害対策について

4.災害対策について(1)土砂災害防止対策について

(2)空き家の適正管理について

(3)避難所運営について

(4)災害時のデマ情報への対応について

土砂災害による人的被害を防止するために、土砂災害警戒区域の周知等を含め、土砂災害防止対策にどのように取り組んでいくのか質問しました。

また、車中泊避難について、国はエコノミークラス症候群が発生する危険性があるとして推奨していません。一方、「避難所は人が多く落ち着かない」、「子どもや高齢者、ペット等が一緒のため避難所では気を遣う」と車中泊避難を選択される方もいます。

エコノミークラス症候群を予防し、かつ、快適に車中泊避難できる方法の研究や実験を検討しても良いのではないかと提案しました。

| 【答弁】 土砂災害警戒区域内の住宅の販売に関しては、宅地建物取引業者が、重要事項として、買主に説明をすることが義務づけられている。 また、宅地分譲等の目的で開発が行われる場合、土砂災害のおそれがある箇所に対し、適切に対策工事が行われる計画であるかを厳密に審査している。 車中泊避難場所の運営・管理方法や支援については、現在、国も検討を進めており、こうした動向も注視しながら、さらに安全安心な避難所等の環境改善に努めたい。 |

5.教育行政について

5.教育行政について(1)教職員の異動方針の見直しについて

(2)夜間中学について

小中学校の教職員の異動に関して、これまでの「採用から概ね10年3地域」の広域異動は、負担感から他県に人材が流出する要因になっているという指摘があり、昨年10月に今春の異動方針の見直しが発表されました。

今回発表された教職員の異動方針の見直しの考え方と内容を質問しました。

| 【答弁 岡本教育長】 教職員の異動については、採用から概ね10年以内に異動する人事地域数を、現行の3地域から2地域とし、配置年数についても職員個人の事情に応じて柔軟に対応するよう見直しを行った。 さらに、職員が将来的に人事管理を希望する市町村など、個々の職員の希望や事情等をより詳細に把握することとした。 |

6.枯葉剤原料の国有林での埋設について

猛毒のダイオキシン類を含んだ「2,4,5-T系除草剤」は、枯葉剤の原料で、染色体異常を引き起こす非常に危険なものです。この「2,4,5-T系除草剤」が、全国15道県42市町村の国有林に計約26トン埋設されていることが明らかになっています。県内でも別府市の十文字原の国有林に75kgの除草剤がセメントで固められたコンクリート塊として埋められています。

そこで、別府市に埋設されているこの危険な除草剤の撤去について、撤去に向けた調査が今後どのようなスケジュールで行われるのか、また、県としてはどのようにお考えているのか質問しました。

| 【答弁】 地域からのご心配の声も踏まえ、県では9月に九州森林管理局に出向き、早期の撤去を要望した。 国の動向を引き続き注視しつつ、早期撤去等に向けて国に粘り強く働きかけていく。 |

2023年第3回定例会行われる(2023/9/19~10/4 )

佐藤樹一郎知事「原型復旧はもとより、再度災害防止に向けた機能強化を図る9月19日(火)から10月4日(水)にかけて大分県議会2023年第3回定例会が行われました。

本年6~7月に県内を襲った大雨による災害復旧費101億2,823万千円を盛り込んだ総額192億2,450万円の一般会計補正予算案など21議案が上程され、最終日に全て可決されました。(本年度の累計は総額7,438億3,550万円)

県北部と西部を中心に被災した河川や道路、漁港などの本格的な復旧・復興に着手するとともに、一部の河川は再発防止に向けて改良工事も進められます。

佐藤樹一郎知事は提案理由説明で「災害復旧では、原形復旧はもとより再度災害防止に向けた機能強化を図っていきたい。また、新たな行財政改革計画についても策定を進め、確固たる行財政基盤の構築に努めていきたい。」と述べています。

また、最低賃金が大分地方最低賃金審議会の答申通り、現行から45円引き上げ899円となったことが報告され、「県として企業の生産性向上や原材料費や燃料費等の上昇分を適切に価格転嫁できる環境づくりを支援する。」と述べています。

財政面では、2022年度の決算剰余金を財政調整用基金などに積み立て、本年度末の財政調整用基金残高は329億円となる見込みとなります。行革目標は330億円ですが、目標に近づいていることは評価できます。

今定例会で提案されている新規事業を紹介

土木施設災害復旧事業(74億5,400万円)は、国道212号など道路32カ所、中津市の山国川護岸など河川194カ所を修復します。中津市の小祝漁港の海底の土砂の除去を行う漁港災害復旧事業(3億6,000万円)、由布市湯布院町畑倉地区での地滑り対策を行う緊急地すべり対策事業(2億4,750万円)、日田市の小野川の護岸のかさ上げを進める河川災害関連事業(1億8,930万円)などの改良工事などの予算がつけられました。

文化財保存事業補助事業(183万円)は、被災した国指定重要無形文化財である日田市の小鹿田焼の唐臼(写真)、県指定有形文化財の中津市の羅漢寺橋の欄干などの修復を助成。

文化財保存事業補助事業(183万円)は、被災した国指定重要無形文化財である日田市の小鹿田焼の唐臼(写真)、県指定有形文化財の中津市の羅漢寺橋の欄干などの修復を助成。また、運輸業で残業規制が強化される「2024年問題」に対応するため、トラック事業者の経営改善を支援する貨物自動車運送業環境改善緊急支援事業(3億2,581万円)を進めます。

大分市東大道に新たに大分県立中央支援学校

予算外議案では、大分市東大道に新たに開校する大分県立中央支援学校設置に向けた条例の一部改正案が可決されました。

県民クラブから2本の意見書案を提出

今定例会では、県民クラブから「陸上自衛隊大分分屯地に新設する火薬庫への長距離射程ミサイルの保管に反対する意見書(案)」と、「健康保険証の存続を求める意見書(案)」の2本の意見書案を提出しました。

大分市敷戸にある大分分屯地の火薬庫増設計画により、「有事の際に攻撃対象となる可能性」や「火災や事故の際の被害範囲の拡大の危険性」が高まるのではないかという地域の方々の不安の声を受け止め提出しました。

また、マイナンバーカードを健康保険証として利用することは否定しませんが、マイナンバーカードの運用トラブルが続々と報告される中で、システムの総点検を行うとともに、これまでの健康保険証も存続すべだと考え意見書案を提出しました。

最終日の採決では、残念ながら賛成少数で採択されませんでしたが、大事なことや必要な事は言い続けていきます。

2023年第2回定例会行われる(2023/7/5~8/2 )

「安心元気」「未来創造」 ~佐藤新知事、所信表明~7月5日(水)から8月2日(水)にかけて第2回定例会が行われました。また、会期中には、予算案を集中審議する予算特別委員会が開催されました。

開会の冒頭、佐藤樹一郎知事が下記のように所信表明を行いました。

| 当面する課題にしっかり対応し、力強い推進力で大分県を新たなステージへと発展させていきたい。そのため、「対話」「継承・発展」「連携」という3つの基本姿勢を徹底した上で、「安心元気」「未来創造」を県政執行の方針とし、誰もが安心して住み続けたい大分県、知恵と努力が報われる大分県、誰もが訪れたい大分県づくりに全力を尽くしたい。 また、安定的な財政運営に向け行財政改革を徹底し、確固たる財政基盤構築に努めたい。 |

「コロナ禍で失った元気を取り戻す」

今定例会、佐藤新知事は政策的な事業を計上する「肉付け予算案」を提案。

今定例会、佐藤新知事は政策的な事業を計上する「肉付け予算案」を提案。補正額は472億5,900万円で当初予算を含めた総額は7,246億1,100万円となり、過去最大となっています。

コロナ禍で疲弊した地場産業の振興、喫緊の課題である物価高騰や人口減少等の対策にも配分されており、知事のやりたいことが示された予算案だと感じています。

知事による予算説明の際には、「コロナ禍で失った元気を取り戻し、若者が誇りを持てる大分をつくっていく第一歩として、しっかりした予算が組めた」と言われていました。

長期総合計画を前倒し刷新

長期総合計画を前倒し刷新また、県政の指針である長期総合計画「安心・活力・発展プラン2015」(20年に改訂版策定、24年度末終了予定)について、時代の変化に即した行政運用を図るため、その終了を待たず、有識者会議を立ち上げ新たな計画策定作業に入ることを表明しました。

尾野賢治副知事再任

開会日には、7月5日で任期満了を迎える尾野賢治副知事の再任案も審議し、全会一致で同意しました。任期は6日から4年間となります。

新規事業を紹介

今定例会で可決された事業の中から、新しい視点の政策立案をめざす特別枠「新おおいた創造・発展枠事業」(66事業・21億800万円)(赤字で表記)を中心に、分野別に特徴的な新規事業(青字で表記)を紹介します。黒字は継続事業ですが、一部新規事業が含まれています。( )は予算額

【人口減少・移住】

【人口減少・移住】若年者移住サポート事業(3,794万円)は、若年層の移住を促進するため、「転職なき移住」の推進に向け、都市圏のリモートワークが可能な企業等に対する働きかけを強化し、ニーズにあった情報発信や移住に向けた転職支援を行います。

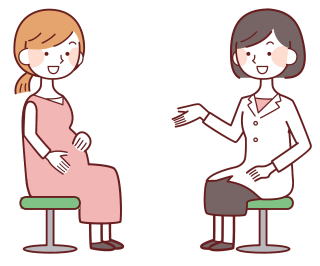

近隣に産婦人科医療機関のない妊産婦が安心してこどもを産むことができるよう、妊産婦健診等支援事業(388万円)では、健診や出産に要する交通費や宿泊費を補助する制度を創設します。

【エネルギー】

中小企業等のカーボンニュートラルへの対応を図るため、エコエネルギーの導入に対する支援として中小企業等エコエネルギー導入支援事業(4億2,500万円)を進めます。

地域への再生可能エネルギーの導入を推進するため地域再生可能エネルギー導入推進事業(4,3600万円)では、高効率給湯器を導入する一般家庭等に対する助成や、県有施設への再生可能エネルギー導入に取り組みます。

【資源・環境保護】

温泉資源の保護と適正利用を推進するため、温泉台帳電子化事業(1,146万円)では、温泉データの効率的・効果的な活用により、温泉台帳の電子化に取り組みます。

広域景観保全・形成推進事業(425万円)は、良好な広域景観の保全・形成を図るため、市町村や地域と協働して各エリアの景観形成基準の見直し等を行います。

【医療・福祉】

【医療・福祉】在宅療養ニーズの増加に対応するため、訪問看護強化事業(759万円)では、訪問看護ステーションの拡充の支援と、訪問看護人材の確保を行います。

こどもの居場所を確保し、貧困の早期発見等に繋げるため、子どもの居場所づくり推進事業(500万円)では、こども食堂が実施する環境整備等に対し助成します。

【農林水産】

【農林水産】持続可能な中山間地農業の確立のため、中山間地営農経営体強化対策事業(9,697万円)では、集落営農組織等の収益構造の改革や大規模経営体による連携・統合を支援します。

ヒラメ養殖業成長産業化支援事業(4,183万円)は、ヒラメ養殖業の成長産業化を推進するため、他魚種と同様の治療薬の承認拡大と、省力化に向けたスマート技術開発を行います。

【写真は、成長を早める効果があるという緑色のLEDライトを照らしているヒラメ養殖場の様子(津久見市鳩浦)】

【教 育】

地域の高校において多様な進路選択に必要な教科探究力を向上するため、大学と連携した特別講座等を実施する地域における個別最適な学び推進事業(1,033万円)を実施。

来年度、北部九州ブロックで開催される全国高等学校総合体育大会における本県代表校及び選手の入賞に向け、全国高校総体競技力向上対策事業(1,868万円)は、高校生を対象とした競技力向上対策を進めます。

【物価高騰対策・地域経済活性化】

エネルギー価格の高騰による市民生活への影響が大きいことから、LPガスの一般消費者や特別高圧契約で受電する中小企業に対して支援するLPガス等価格激変緩和対策事業(20億6,500万円)では、一般家庭(約35万軒)にも1契約あたり3,000円補助します。

地域経済の活性化を図るため、地域消費喚起プレミアム商品券支援事業(20億1,000万円)によりプレミアム付商品券を発行する商工会・商工会議所等に対して、市町村と連携して取り組みます。

【DX(デジタルトランスフォーメーション)推進】

中小企業等のDX注1化の第一歩を後押しし、各社の課題を解決するため、中小企業等デジタルスキル向上支援事業(3,165万円)は、即戦力となるデジタル人材の育成とデジタルツール導入をワンストップで支援します。

行政DX推進事業(1,670万円)では、県と市町村が連携し、利便性を高めるため市町村行政のDXを推進するとともに、行政DXの担い手となる職員を育成します。

2023年第1回臨時会行われる(2023/5/18~19 )

正副議長選出、原田は土木建築委員会 5月18日(木)と19日(金)に改選後初めてとなる第1回臨時会が開催されました。

5月18日(木)と19日(金)に改選後初めてとなる第1回臨時会が開催されました。臨時会では議席の決定後、正副議長の選出、議会運営委員会や常任委員会などが決定しました。原田は久しぶりに土木建築委員会に所属することになりました。

開会前には佐藤樹一郎・新知事が「県民の幸せのため日々全力で、粉骨砕身の覚悟で県政を運営していく」と挨拶しました。所信表明と「肉付け予算」案審議は第2回定例会で予定されています。

【写真は、議長選の投票の様子】

2023年第1回定例会行われる(2023/2/27~3/17 )

広瀬知事「豪雨で被災した地域の復興、子ども子どもの居場所づくり、先端技術の活用などできるだけやり残しのないよう臨んだ」2月27日(月)から3月17日(金)にかけて大分県議会2023年第1回定例会が開催されました。

人件費など恒常的に支出が必要な義務的経費と、22年度からの継続事業が中心となるいわゆる「骨格予算」として総額6,773億5,200万円の予算案が上程。これは、2022年度に比べて404億8,900万円(5・6%)の減であるものの、広瀬県政で3番目に大きい規模です。

歳入では、県税や国からの地方交付税は増える見通しで、貯金に相当する財政調整用基金は50億円を取り崩し、残高は2023年度末で約286億円の見込みとなります。また、借金に当たる県債残高のうち、交付税措置のある臨時財政対策債を除いた実質的残高は約6,063億円で、行革推進計画の目標である6,500億円以下を維持しています。

例年、政策的な事業は予算特別枠として上程されていますが、今年度は新知事のもと6月に開催される第2回定例会において、「肉付け予算」として補正案が上程されることになります。

最後の当初予算編成となった広瀬知事は、「豪雨で被災した地域の復興、子どもの居場所づくり、先端技術の活用などできるだけやり残しのないように臨んだ。(次の知事が補正予算を編成しやすいよう)財政の健全性も確保した」と記者会見で述べています。

また、予算外議案では、発電所のリニューアルなどに伴い企業局の職員定数を15人増やす条例改正案、2031年度までに職員の定年を65歳まで段階的に引き上げることに伴い、退職手当支給の安定的な経費確保に向けた基金創設案、幼児の通園バスで点呼等による所在確認やブザー等の見落とし防止装置の設置を義務づける児童福祉施設の基準を定める条例の一部改正案、自転車通学生のヘルメット着用の努力義務を全ての自転車利用者に拡大する道路交通法を踏まえた関連条例の一部改正案などが上程され、最終日に全て可決されました。

2023年度の新規事業を紹介

今定例会では、新型コロナウイルス感染症対策のほか、先端技術の活用や子ども・子育て支援、防災・減災対策といった喫緊の課題に対応するため、より早期の効果発現が求められる新規事業が提案されました。

その中から、分野別に特徴的な新規事業を紹介します。 ( )は予算額

【福祉・子育て支援】

昨年度から始まったヤングケアラー等支援体制強化事業(2,772万円)の中で、新規事業として市町村等を支援する専門アドバイザーの配置を進めます。これは、戸別訪問による家庭状況の把握等を行う14の市町村へ助成するものです。

妊娠届出時からの伴走型相談支援を行う伴走型出産・子育て応援事業(10億2,738万円)では、新たに妊娠届出時に5万円、出生届出時に新生児1人あたり5万円を給付します。

【医 療】

2024年からは医師にも時間外労働規制が適用されるため、医療機関の働き方改革推進事業(1,796万円)では特定行為看護師などに医師の業務の一部を任せる業務移管(タスクシフト)など働き方改革を支援します。

循環器病対策推進事業(1,021万円)は、健康寿命の延伸を図るため、主要死亡原因である脳血管疾患や心疾患などの循環器病対策を行います。

【エネルギー・脱炭素社会実現】

産業界の脱炭素化の動きに対応する「グリーン・コンビナートおおいた」の実現を目指すため、グリーン・コンビナートおおいた創出事業(4,104万円)では次世代エネルギーや炭素循環マテリアル等の拠点化に向けた調査や企業間連携プロジェクト案の編成等に取り組みます。

【生活環境】

市町村が行う上水道の漏水調査を効率化し、漏水率の改善と水道の基盤強化を図るため、衛星画像を用いた水道管の漏水判定を実施する衛星画像活用水道管漏水調査支援事業(9,900万円)。県は責任を持って取り組み、近い将来に市町村へ事業負担を押しつけるようなことがないように注視していきます。

プラスチックごみ削減推進事業(2,488万円)は、海洋プラスチックごみの発生源調査や参加型ペットボトルキャップ回収運動の実施など県民・事業者・行政で取り組みます。

【商工業】

地域課題の解決と県内産業の振興を図るため、AI活用促進事業(4,394万円)でAIの活用に向けた普及・啓発、相談体制の強化、事業化伴走支援を行います。

飲食店等デジタルマーケティング活用支援事業(599万円)では飲食店や小売店等の売上拡大を図るため、デジタルマーケティングを活用した販売促進の取り組みを支援。

ポートセールス推進加速化事業(2,821万円)は、大分港(大在地区)など県内港の活性化を図るため、利用促進・集荷推進対策などのポートセールスに取り組みます。

IT関連企業等のサテライトオフィスの誘致を推進するため、サテライトオフィス誘致推進事業(2,380万円)では進出を希望する企業と市町村のマッチングを新たに行うとともに、民間事業者が行うサテライトオフィス整備を支援する市町村に助成します。

【農林水産】

増加する加工ニーズに対応し、ブリ類養殖業の経営安定化と成長産業化を図るため、養殖ブリ加工施設整備事業(15億2,160万円)は県漁業協同組合が行う養殖ブリの産地加工処理施設の整備を支援します。

振興局も、かんしょ産地サル被害対策実証事業(450万円)【中部振興局】、臼杵干潟アサリ復活プロジェクト事業(423万円)【中部振興局】に取り組みます。

【文化・スポーツ】

芸術文化活用交流促進事業(1,666万円)は、東アジア文化都市2022大分県の開催を契機に、芸術文化国際交流の機運をさらに高めるため、中国・韓国との文化交流に関するサポーターの設置など芸術文化団体による都市間交流等を支援します。

【土 木】

来春、福岡県との共同開催で大分県で展開されるデスティネーションキャンペーン(DC)に備え、おもてなしの道路等環境整備事業(1億635万円)では観光客等へ安全かつ快適な道路環境等を提供するため、観光地等を結ぶ主要路線の草刈や支障木伐採等を行うとともに、県管理トイレの修繕を行います。

【防 災】

防災ヘリコプター更新事業(債務負担行為として22億5,023万円)は、飛行安定性を確保した二人操縦士体制を確立し、救助活動の効率化や事故の未然防止を図るため、防災ヘリコプター「とよかぜ」の機体を更新します。

防災ヘリコプター更新事業(債務負担行為として22億5,023万円)は、飛行安定性を確保した二人操縦士体制を確立し、救助活動の効率化や事故の未然防止を図るため、防災ヘリコプター「とよかぜ」の機体を更新します。※債務負担行為とは、将来にわたる支出をあらかじめ約束することで、実際に支出する場合には予算案が計上されます。【写真は防災ヘリコプター「とよかぜ」】

【地域活性・観光】

日田彦山線BRT「ひこぼしライン」の今夏の開業を契機に、沿線地域の振興を図るため、日田彦山線BRT地域振興支援事業(1億361万円)は地域住民の作成した地域交流拠点の整備などの将来ビジョンの実現を支援する地元市に対し助成します。

東部海水浴場を核とした活性化推進事業(546万円)【東部振興局】、デジタル活用佐伯の魅力再発見事業(501万円)【南部振興局】、

酒蔵を活用した地域活性化事業(499万円)【豊肥振興局】、ものづくりの街日田活性化事業(500万円)【西部振興局】、宇佐駅機能強化地域・観光活性化事業(500万円)【北部振興局】など振興局も地域活性事業を進めます。

【教 育】

未来を拓く先端技術活用人材育成事業(1,1129万円)は、情報科学高校にデジタル創造科を新設、大分工業高校電子科の定員倍増の他、県立高校でデジタル人材育成講座を実施。

教員を確保するため、SNS等を活用した教員の魅力を発信する広報活動等を強化する教員確保に向けた魅力発信事業(224万円)は正直なところ疑問です。このような事業より、教職員不足の原因である多忙化の解消に向けた支援が必要だと私は考えます。

【行政改革】

入札関連手続電子化事業(9,323万円)は、県・市町村及び事業者の物品・役務に係る入札関連手続の事務負担軽減を図るため、共同で利用する電子入札システム及び入札参加資格電子申請システムを開発・導入します。

2022年第4回定例会行われる(2022/11/28~12/14 )

原田、一般質問に登壇 広瀬知事は今春で勇退を表明 大分県議会2022年第4回定例会が11月28日(月)から12月14日(水)にかけて開催されました。

大分県議会2022年第4回定例会が11月28日(月)から12月14日(水)にかけて開催されました。広瀬勝貞・大分県知事は、提案理由説明での冒頭、今春の知事選に立候補しないことを報告。知事就任期間中、少子化対策など県の課題に取り組んできたこと、残りの期間も大分県発展のために取り組んでいくと語りました。

予算議案は、10月から販売を開始した「新しいおおいた旅割第2弾」が好調なことから、割引原資として国からの補助金を活用して26億円の追加の補正案を上程。

予算外議案は、大分県立病院における一般医療と感染症医療の両立体制を強化するための医師・看護師・臨床工学技士など職員定員の増員を行う大分県職員定数条例の一部改正案。人事委員会の勧告を基にした職員の給与に関する条例等の一部改正案など15議案が上程されました。

12月5日(月)には物価高騰の負担軽減や観光活性化策などを盛り込んだ本年度一般会計補正予算案(補正額400億2,107万2千円・累計7,747億1,711万円)が追加提案されました。併せて、決算特別委員会の2021年度決算関連議案の審査結果について「事務事業などは議決の趣旨に沿っておおむね適正な執行がされ、総じて順調な成果を収めている」と報告され、認定されました。

最終日に全て可決されました。

原田、一般質問に登壇

12月5日(月)、原田が一般質問に登壇しましたので、その内容を報告します。

1 教育行政について

(1)教員の人材確保について(知事:教育委員会)

(2)教育現場における再任用について(教育長:教育委員会)

(3)特別支援学級の学級編制について(教育長:教育委員会)

本県では、教職員の大量退職に伴う大量採用が行われているものの、受験者数の減少とともに受験倍率も低下し、採用予定数の確保自体が困難な状況にあります。現在でも教職員の欠員状況が起きていて、年度途中の病休、産・育休者の代替確保も困難です。

本県では、教職員の大量退職に伴う大量採用が行われているものの、受験者数の減少とともに受験倍率も低下し、採用予定数の確保自体が困難な状況にあります。現在でも教職員の欠員状況が起きていて、年度途中の病休、産・育休者の代替確保も困難です。本県では、教職員に「採用から概ね10年3地域(10年間で3地域で勤務)」の広域異動が実施されています。これは教育改革の一環として2012年度に導入されたもので、周辺部の教職員確保などに効果がある一方、その負担感から他県に人材が流出する要因になっているという指摘があります。

10月に開催された広瀬知事と県教育委員による大分県総合教育会議では、教職員の人材確保や育成について意見交換が実施されましたが、広瀬知事は「制度を維持しながら、教職員の負担感がなくなるよう改善してはどうか」と見直しを提案しています。

周辺部の教職員不足を解消するためには、広域異動が必要な面もありますが、現行制度はあまりにも負担を強いていますから、私は見直しが絶対に必要だと考えています。

こうしたことを踏まえ、教職員の人材確保及び育成についてどのように考えているのか知事に質問しました。また、教育長に広域異動について具体的にどのように見直していくのか、スケジュール面も含め質問しました。

| 【答弁 広瀬知事】 大量退職期を迎える中、教職員の人材確保は喫緊の課題である。1次試験の免除拡充や他県教諭特別選考などを行っているが、教育委員会にはさらなる工夫をしてもらいたい。10年の間に何度も広城異動を繰り返すことは、教職員への負担が大きいということも聞いている。 広域異動の制度を維持しながら、教職員の負担感を軽減するよう改善する必要があるのではないかと指摘したところである。教育委員会には市町村教委の意見も聞きながら魅力的な職場環境の構築に向け検討を進め、できるだけ早く結論を出してもらいたいと考えている。 【答弁 岡本教育長】 来年1月に予定する市町村教育長会議を皮切りに、できるだけ早く検討を進めたい。 |

2 新年度予算に向けた歳入の確保について(部長:総務部)

来年度の予算編成は、当面は骨格予算、そして新しい知事のもと肉付予算ということになります。

来年度の予算編成は、当面は骨格予算、そして新しい知事のもと肉付予算ということになります。今年度の予算は、いつもとは違う予算編成でした。当初、私はコロナ禍により県税収入は落ち込むのではないかと考えていましたが、県税収入は企業の業績回復などで法人2税と地方消費税が伸び、過去最高の1,298億円と見込んでいます。しかし、半導体の供給不足、原材料や原油価格の高騰、急激な円安など社会経済状況の不安要素が多く存在することから、これからの財政運営の見通しは、とても厳しくなるのではないかと考えます。

来年度の予算編成に向け、県税収入や地方交付税をどのように確保し、財政調整用基金残高とのバランスをどう保っていく方針なのか質問しました。

3 医療や高齢者を巡る諸課題について

(1)オンライン診療について(部長:福祉保健部)

(2)後期高齢者医療制度について(部長:福祉保健部)

(3)認知症高齢者等の安全・安心対策について(部長:福祉保健部)

オンライン診療は医療機関が少ない周辺部の地域で展開されるものと思っていましたが、大分市や別府市などでも始まっています。私も一度オンライン診療を受けてみようと申し込み、先日診療を受けました。

オンライン診療は別途料金がかかりましたが、とても便利でした。私の場合、診療は夕方の18時からでしたので、なかなか仕事を休めず薬を切らしてしまうような勤労者の方々も、仕事に影響なく受診できる仕組みだと感じました。

そこで、本県でのオンライン診療推進への取り組み状況とその課題について質問。

また、県内8市町村で実施されている認知症高齢者等個人賠償責任保険の負担について、全ての市町村で実施されるよう求めました。

4 SNS上の誹謗中傷対策について(部長:生活環境部、教育委員会協議)

SNS上での誹謗中傷事案に対し、被害者支援等に関する条例が全国で作られつつあります。本県でも条例ができるように取り組んでいきたいと考えています。

【活動報告の木村響子さんの講演会を御覧ください】

5 地域公共交通について

(1)地域公共交通を巡る計画の策定について(部長:企画振興部)

(2)持続可能な地域公共交通ネットワークの構築について(部長:企画振興部)

現在、多くの地域で人口減少の本格化に伴い、バスをはじめとする公共交通サービスの需要の縮小や経営の悪化、運転者不足の深刻化などにより地域の公共交通の維持・確保が厳しくなっています。他方、高齢者の運転免許の返納が進むなど、受け皿としての移動手段を確保することがますます重要な課題になっています。

本県では県内を6圏域に分け、持続可能な公共交通ネットワークの構築を目指し、「地域公共交通網形成計画」及び「地域公共交通再編実施計画」を策定しています。それを具体的に実施するためにも、基礎自治体での地域交通に関するマスタープランとなる計画「地域公共交通計画」の策定が必要であると考え、県内市町村の現状とこれからの進め方について質問しました。

併せて、乗り物本体を自治体が購入し、運営を民間業者が行うという上下分離方式を用いて、カーボンニュートラル(注1)として水素燃料電池バスを導入するなどの方法もあるのではないかと提案しました。

| (注1)カーボンニュートラルとは‥ 工場や車などから出る地球温暖化を引き起こす温室効果ガス(二酸化炭素、メタンやフロン類などのガス)の排出量から森林などによる吸収量を差し引いて、全体としてゼロにする取り組み |

2022年第3回定例会行われる(2022/9/7~26)

広瀬知事「対策が事業者まで迅速・確実に届くよう、遺漏なく対応していく」9月7日(水)から26日(月)にかけて、大分県議会2022年第3回定例会が開催されました。素案の段階では27日(火)が最終日となっていましたが、同日は安倍晋三元首相の国葬と重なり、執行部や議会から参列者が出る可能性もあるとして開会日に変更されました。

予算議案として、補正額92億898万円の一般会計補正予算案(既決予算額7,228億8,944万円)など29議案が上程されました。内容は、原油や物価の高騰が影響する企業や社会福祉施設への支援策。中小企業・小規模事業者の事業継続と雇用維持として、県制度資金に1千億円の新規融資枠を設定し今後の資金需要に備えるとしています。

一般議案では、職員定年引き上げなど新制度の運用に向けた条例の一部改正案、大分県マリンカルチャーセンターの解体工事契約案、2023年度中に就航予定のホーバー旅客ターミナル新築工事契約案(2面にイメージ図を掲載)などが上程。また、県の各種関連団体の経営状況についての報告がありました。最終日の採決で、全て可決されました。

公立中学校の部活動を地域へ移行

公立中学校の部活動を地域へ移行教職員の過度な負担や少子化による部員不足により、学校単位の部活が困難になるケースもあることなど制度の限界が顕在化していることから、文部科学省は、2023年からの3年間で、まず公立中学校の休日の部活動の運営主体を段階的に地域に移す方針を発表しています。

この部活動の地域移行について、代表質問において県民クラブの木田 昇議員【大分市選出】が県教委の見解を尋ねました。

岡本天津男教育長は、「各市町村教育委員会へ情報提供するとともに、検討委員会を設置し地域の実情に応じた移行のあり方を検討するよう助言している」と答えました。

全数把握の見直しと独自の仕組みを導入

現在、大分県では、入院病床を535床、宿泊療養施設を1,370室と過去最大数を確保していると報告しています。この宿泊療養施設の活用と、自宅療養もできるだけ行っていただくことで、医療関係者の負担軽減に努めていくとのことです。

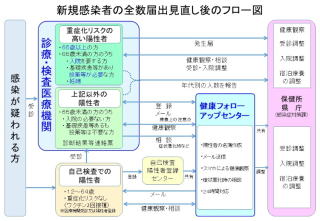

現在、大分県では、入院病床を535床、宿泊療養施設を1,370室と過去最大数を確保していると報告しています。この宿泊療養施設の活用と、自宅療養もできるだけ行っていただくことで、医療関係者の負担軽減に努めていくとのことです。政府はこれまでの全数把握から、把握を高齢者ら重症化リスクの高い患者だけに限定し、軽症者が自宅療養中の体調急変時に相談ができるフォローアップセンターを全都道府県に設置すると発表しました。

大分県でも全数把握を見直し、自分で検査して陽性が判明した方や届出対象外の陽性者の方も、新たに開設する24時間体制の健康フォローアップセンターに登録をすれば、支援を受けることができるという独自の仕組みを整えていくとしています。

経常収支比率が87.1%

自治体の財政状況を考える指標として、財政力指数・経常収支比率・県債残高・基金残高などがあります。また、実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率は、健全な財政運営の判断基準として、北海道の夕張市の財政破綻を機に、2007(H19)年度決算から財政健全化法で公表が義務づけられています。

その中でも、いつも私が特に注目しているのは、経常収支比率と基金残高です。経常収支比率は、財政構造の弾力性を測定する指標で、低いほど財政運営に弾力性があり、政策的に使えるお金が多くあることを示します。100%を越えると政策的な事業を行うことが難しくなり、これが続くようであれば財政危機の恐れが出てきます。

近年、大分県の経常収支比率は表の通り95%前後で推移していましたが、8月に出た2021年度の決算報告では、なんと7.4ポイント大幅改善の87.1%と報告され、私は驚きました。

近年、大分県の経常収支比率は表の通り95%前後で推移していましたが、8月に出た2021年度の決算報告では、なんと7.4ポイント大幅改善の87.1%と報告され、私は驚きました。大分市や別府市でも数値的には同様に大幅改善されています。2018年度と2019年度に続けて100%を超えた杵築市においても2020年 度 比8.8ポイント改善され85.6%と報告されています。

2022年第2回定例会行われる(2022/6/14~29)

経済的な打撃を和らげるため補正 50億4,874万円広瀬知事「物価上昇に対し、国の対策を大いに活用し緊急避難的な事業を進める」

2022年第2回定例会が、6月14日(火)から29日(水)にかけて開催されました。

今回の補正額は、国の対策を受けた措置で50億4,874万円。原材料や食料品をはじめ様々のものの値上がりによる経済的な打撃を和らげるため、私立の幼児教育・保育施設や県下内各地の子ども食堂へ助成し、保護者負担を軽減します。また、燃料価格の上昇で打撃を受ける公共交通へ運行経費などを助成します。

さらに、生活福祉資金の貸し付け事業、生活困窮者向けの小口資金(上限20万円)について、国が受付期限を8月末まで2ヶ月延長したことに対応して予算化しています。

広瀬勝貞・大分県知事は、「物価上昇に対し、国の対策を大いに活用し、まずは緊急避難的な事業を進める。」と説明しています。

キーワードから探る

今定例会の一般質問でも、様々な事柄が議論されました。その中から5つのキーワードを取り上げ、考えてみたいと思います。

【生活困窮者支援】 食料品や生活必需品、電気代、ガス代、ガソリン代などありとあらゆるものが値上がりし、逆に年金が引き下げられています。本当に困ったものです。ロシアによるウクライナ侵攻、長期に及ぶ新型コロナウイルス感染症の影響、政府の金融・経済対策の不十分さなど様々な要因が重なっているのではないかと思います。

県は、生活福祉資金の貸付などに取り組んでいますが、一般質問では県民クラブの馬場 林議員(中津市選出)が貸付後の支援について質問。馬場議員は、「貸付を繰り返すのではなく、生活の立て直しのための総合的な支援こそが必要なのではないか」と指摘しました。

【デスティネーションキャンペーン】

JR各社が取り組む国内最大級の観光イベント「デスティネーションキャンペーン(DC)」が2024年の春、福岡県との共同開催で大分県で展開されることになりました。

2015年に大分県で開催された際は、133億円の経済効果があったと報告されています。

県では、「『大分・福岡連携の新たな旅の提案』、『アドベンチャーツーリズムや複数の公共交通機関をITを用いて結びつけるMaaSなど高付加価値化を促進した持続可能な観光の実現』、『県民総参加のおもてなし』を柱に官民一体となった実行委員会を立ち上げる」と説明しています。

【ツーリズムおおいた使途不明金問題】

先日、大分県の観光振興の中心を担う公益法人ツーリズムおおいた事務局の記者会見が行われ、5,700万円の使途不明金が発生していることが公表されました。必要な手続きをせず現金が繰り返し引き出されており、会計ソフトの記録も改ざんされていたと報道されています。

先日、大分県の観光振興の中心を担う公益法人ツーリズムおおいた事務局の記者会見が行われ、5,700万円の使途不明金が発生していることが公表されました。必要な手続きをせず現金が繰り返し引き出されており、会計ソフトの記録も改ざんされていたと報道されています。定例会での答弁では、問題判明後に立ち上げられた外部調査委員会により、通帳・銀行印の管理を含む支払い手続き等の内部管理が不十分であったことが明らかになり、大分中央署に告訴しているとのことでした。

大分県からツーリズムおおいたへは、国内誘客総合推進事業(2022年当初予算で8千万円)やインバウンド推進事業(同1億1千万円)など、毎年、総額3億円近くの観光に関わる各種事業委託が行われていますが、事業委託分については、正常に施行されていることが県の監査で明らかになっています。

いずれにせよ、県行政に関わる団体として、早期の全容解明が求められます。

【副学籍制度】

医療的ケアが必要な児童についての問題に関わり、今定例会で副学籍制度が取り上げられました。

副学籍とは、特別支援学校に通う児童生徒が、自宅近くの小中学校にも籍を置き、地域の一員として学び合う「副次的な学籍」です。この副学籍制度は、直接交流や間接交流を通じて、居住地域とのつながりの維持・継続が図れるとされています。現在、東京都や埼玉県、横浜市など6都県3政令指定都市で導入されています。

「カリキュラムの調整」、「児童生徒の付き添い」、「学習評価」など現実的な課題もあるようですが、インクルーシブ教育注1の推進に効果があるのか、副学籍制度についてこれから調べてみようと考えています。

| 注1 インクルーシブ教育とは 「共生社会」の実現を目指し、子どもたちの多様性を尊重し、障害があるないに関わらず同様に教育・指導する仕組みです。 |

【インボイス制度】

先日、広告や出版物のデザインを個人で請け負っている知人から、「インボイス制度注2が実施されたら、これまでの様な仕事ができなくなる。」との不安の声が届きました。

来年10月から実施されるインボイス制度は、今定例会でも取り上げられました。

この制度について、県としては「税制の公平性や透明性の確保、消費税の適正な課税を行うために必要である」とし、「その実施が中小事業者の事務負担や取引に与える影響を懸念する声があることも承知しており、制度の周知・広報や必要な支援を行っていく」との答弁でした。

国や県による支援を注視していきます。

| 注2 インボイス制度とは インボイス制度(適格請求書等保存方式)は来年10月から実施される消費税の申告制度で、「商品に課税されている消費税率・消費税額を請求書のなかで明記する」という「適格請求書(インボイス)方式」となり、事業者はそれに基づいて消費税を納税するものです。 インボイス(適格請求書)には「適格請求書発行事業者の登録番号」の記載が求められ、その発行は登録事業者だけが行えるとしています。 これまで、課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されていましたが、この制度実施後は、適格請求書発行事業者として登録すると、納税しなくてはなりません。 登録しないと、納税義務は引き続き免除されるものの、インボイスを発行できないために、取引相手が消費税の仕入税額控除ができなくなります。その結果、取引してもらえないケースが出てくるのではないかと危惧されます。 |

2022年第1回定例会行われる(2022/2/24~3/25)

過去2番目となる当初予算 総額 7,178億円広瀬知事「ポストコロナ社会の県づくりを力強く、効率的・効果的に展開」

2月24日(木)から3月25日(金)にかけて、2022年第1回定例会が行われました。会期中には予算案を集中審議する予算特別委員会も行われました。

今回、可決された当初予算は、総額7,178億4,100万円となり、昨年度当初を151億円(2.2%)上回る過去2番目の規模となりました。これは、平松守彦・前知事時代の2000年度当初予算(7,206億円)に次ぐ大型予算で、総額が前年度を上回るのは9年連続。

感染拡大防止に前年度当初と比べ52億の大幅増となる247億円を充てるほか、重要政策と位置づける先端技術・デジタル活用による社会変革、低迷が続く県農業の活性化に向けて農林水産業の成長産業化などの政策経費を意欲的に盛り込んでいます。

歳入では、大幅増となった県税収入や国からの地方交付税を活用して財源を確保しています。なお、財政調整用基金の取り崩しは2021年度と同額の65億円にとどめています。

広瀬勝貞知事は、「新型コロナへの守りを固めつつ、進展する技術革新を取り込み、ポストコロナ社会の県づくりを力強く、効率的・効果的に展開していく」と説明しています。

コロナ禍の中にもかかわらず、県税収入は製造業・金融関係・IT関係等の業績が伸び過去最高額を見込んでの予算編成となっています。別府の基幹産業である観光飲食業などで感じる不況感とのギャップに、原田は戸惑いを感じています。

2月28日(月)には、1月専決の報告と2月補正が提案されました。内容は、国の補正を受けて「新たなGoToトラベル」(113億円)、軽症及び無症状の方の療養のためのホテル確保や医療設備補助等の感染症対策(72億円)、大分農業文化公園等整備推進事業(8,896万円)、食肉生産流通多角化支援事業(1,333万円)などで、先議案件として3月3日(木)に可決されています。

大幅な県税収入の増に驚きました

私はコロナ禍により県税収入は落ち込むのではないかと考えていましたが、県税収入は企業の業績回復などで法人2税と地方消費税が伸び、155億円(13.6%)増となる過去最高の1,298億円と見込んで予算編成されています。ちなみに、別府市においても市税収入は7.3%増とする予算編成となっています。

私はコロナ禍により県税収入は落ち込むのではないかと考えていましたが、県税収入は企業の業績回復などで法人2税と地方消費税が伸び、155億円(13.6%)増となる過去最高の1,298億円と見込んで予算編成されています。ちなみに、別府市においても市税収入は7.3%増とする予算編成となっています。この県税収入の増加に関し、予算特別委員会で和田雅春・総務部長に質問すると、「県内では、ホテル・旅館・飲食等の観光飲食業は厳しい状況である。他方、法人関係税収の多くを占める製造業や金融関係はコロナ禍前と変わらない業績、IT関係に至ってはコロナ禍前よりも業績を伸ばしていることもあり法人関係税収を押し上げている。その結果、県税収入全体として過去最高の見込みとなっている。」との答弁でした。

他県の状況を調べると、例えば秋田県の前年度比14.8%増のように、大分県と同様に多くの県で、「製造業などを中心に企業業績が伸びている」「コロナ禍前の水準に回復する」として、県税の収入増となっているようです。

しかし新潟県では、県税収入増であるものの「半導体の供給不足、原材料や原油価格の高騰による下振れリスクに注意が必要で、最終的にどうなるかは精査が必要だ」とも説明しています。大分県でもこれからの推移を注視していく必要があります。

「日米地位協定の見直しを求める意見書案」を可決

最終日の3月25日(金)、意見書案の採決が行われ、「日米地位協定の見直しを求める意見書案」が賛成多数で可決されました。日米地位協定の見直しに関わる意見書案が可決されたのは初めてのことです。

当初は否決される見通しでしたが、感染による欠席が影響し微差で可決しました。

2022年度の新規事業を紹介します

分野別に特徴的な新規事業を紹介します。なお、赤字は社会経済の再活性化や大分県版地方創生を進める予算特別枠「ポストコロナおおいた挑戦枠事業」(109事業・23億5,100万円)。緑字は県下6カ所ある振興局枠「地域課題対応枠事業」(8つの新規事業を含め19事業・7,085万円)です。地域課題対応枠事業は3年を目安として事業展開されます。黒字は継続事業です。 ( )は予算額

【福祉】

大きな社会問題となっているヤングケアラーなど支援を必要とする子どもや児童虐待のおそれのある家庭を早期に発見し、適切な支援に繋げるため、見守り・相談体制の構築のほか周知・啓発等に取り組むヤングケアラー等支援体制強化事業(1,840万円)を予算化。

昨年10月に県内の小5~高3までの全児童生徒の約8万人にアンケート調査したところ、2,315名が「世話をしている家族がいる」と答え、うち724名が「世話をしているために勉強や自分の時間が取れない」と答えています。

昨年10月に県内の小5~高3までの全児童生徒の約8万人にアンケート調査したところ、2,315名が「世話をしている家族がいる」と答え、うち724名が「世話をしているために勉強や自分の時間が取れない」と答えています。オンライン診療推進事業(1,230万円)は、地域の実情に応じたオンライン診療を推進するため、オンライン診療対応医療機関を見える化し、在宅医療現場での実装を進め、国東市国見町と竹田市久住町で実証を行います。

【教育・人材育成】

支援学校施設整備事業(11億4,048万円)では、第三次大分県特別支援教育推進計画に基づいて施設整備が進められていますが、この中に別府地区の特別支援学校の改修基本設計に関わる予算がさっそく計上されました。

工業系高校において推地域とつなぐ技術人材育成事業(3,008万円)、商業系高校において大分の未来を担うビジネスリーダー養成事業(1,594万円)、福祉系高校において地域を支える福祉人材育成事業(222万円)など、それぞれの高校の特色に応じた人材育成事業が予算化されています。

【感染対策】

感染症発生時等の感染対応力を強化するため、感染対応力強化推進事業(670万円)では、医療機関や施設職員等に対する研修を実施するとともに、感染管理認定看護師(大分県には現在35名)の資格取得を支援します。

【防災】

1月22日(土)未明の日向灘地震では、お怪我や被害はなかったでしょうか?おおいた防災・減災対策推進事業(1億5,000万円)は、災害に強い人づくり・地域づくりを推進するため、市町村などが設置する避難所の環境改善や地域の防災活動等へ助成します。

災害危険度の把握が可能なプラットフォーム「EDiSON(エジソン)」の試行活用や検証等を行う先端技術を活用した企業防災力向上事業(1,050万円)は、県内企業の防災力向上を目的に、AIが災害を予知する仕組みを作ります。

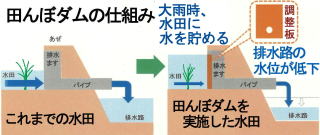

田んぼダム流域実証事業(1,000万円)は、流域治水プロジェクトに取り組む地域で、大雨時に水田に水を貯める「田んぼダム」の洪水調節機能の実証を行います。宮城県の実証実験では、大雨時にピーク流量(最大排水量)を60%~70%抑制できたそうです。

田んぼダム流域実証事業(1,000万円)は、流域治水プロジェクトに取り組む地域で、大雨時に水田に水を貯める「田んぼダム」の洪水調節機能の実証を行います。宮城県の実証実験では、大雨時にピーク流量(最大排水量)を60%~70%抑制できたそうです。【DX(デジタルトランスフォーメーション)】

進化したIT技術を浸透させることで、生活をより良いものへと変革させるDXの分野では、おおいたDX共創促進事業(1億3,351万円)を予算化。民間事業者等のDXを推進。DXに取り組む事業者と支援する企業を繋ぐパートナーシップの形成やモデル事例の創出に向けた伴走支援等を進めます。

建設産業においても生産性向上を図るため、ICT(情報通信技術)施工に取り組む建設業者に対し支援するほか、県発注工事においてカメラ映像を利用した遠隔臨場等に取り組む建設産業DX推進事業(2,679万円)を進めます。

【文化・地域活性】

中国温州市・済南市、韓国慶州市と連携し、文化を通じた交流による東アジアの新たな未来を切り拓く東アジア文化都市2022大分県開催事業(3億5,176万円)を開催し、多様な芸術文化イベントを実施・発信するほか、芸術文化団体による都市間交流等を行います。

2023年10月に日田市で開催予定のツール・ド・九州2023の大分ステージの準備を進めるツール・ド・九州推進事業(3,205万円)は、サイクルスポーツの普及拡大とサイクルツーリズムを通じた地域活性化を図ります。

大分の食文化を持続可能性の視点で再評価するサステナブル・ガストロノミー(持続可能な食文化)促進事業(545万円)【中部振興局】は、観光資源としても活かせそうです。

【観光】

2月補正として可決された「新たなGo To トラベル」事業を進める他、宿泊事業者の経営力向上や課題解決を促進するため、デジタルデータの活用によるマーケティング支援等を進める宿泊事業者デジタル活用促進事業(1,378万円)に取り組みます。

また、観光農業連携地域活性化事業(490万円)【豊肥振興局】、人気の高い自然体験型の観光コンテンツを進める個人客向け体験型滞在観光促進事業(544万円)【西部振興局】を展開します。

【生活環境・交通】

空き家対策促進事業(9,260万円)は、空き家の適切な管理と利活用を促進するため、所有者や利活用者に応じた総合的な対策を実施します。県の調査では県内に約48,700戸の空き家があるとのことです。空き家率は8.6%で全国17位となっています。

2023年度中のホーバー就航に向けた大分空港を起点としたMaaS実証事業(1,000万円)は、一つのアプリ上で多様な交通手段が検索・予約・決算できる仕組みMaaS(マース)アプリを利用する取り組みです。

【移住・雇用創出】

大分県には5年連続で1,000名以上の方が移住されています。県が市町村を通して行う移住者居住支援事業に引き続き取り組むとともに、姫島ITアイランドを活用したワーケーション促進事業(499万円)【東部振興局】、県北地域外国人労働者就業環境等整備促進事業(500万円)【北部振興局】なども行います。

【農林水産】

白ねぎなど大分県の顔となる園芸品目の育成を図るためおおいた園芸産地づくり支援事業(20億6,676万円)は、「生産拡大計画」を進め、まだ県内にはない100億円規模の園芸の創出を目指すとのことです。写真の味一ねぎは、60~70億円規模だそうです。

白ねぎなど大分県の顔となる園芸品目の育成を図るためおおいた園芸産地づくり支援事業(20億6,676万円)は、「生産拡大計画」を進め、まだ県内にはない100億円規模の園芸の創出を目指すとのことです。写真の味一ねぎは、60~70億円規模だそうです。新規農業者経営発展支援事業(2億7,375万円)は、新規就農者や5年以内に経営を継承する親元就農者の早期の経営確立を図るために、機械・施設の導入等を支援します。

谷ごと栗団地育成産地強化対策事業(175万円)【豊肥振興局】、庄内梨魅力アップ事業(243万円)【中部振興局】、佐伯地区シングルシードカキ養殖業育成支援事業(510万円)【南部振興局】など各振興局でも、地域の特性に応じた事業に取り組みます。

大分県議会議員

原田たかし

原田たかし事務所

〒874-0838大分県別府市荘園町12番18号

※別府市では住居表示の変更が進められており、事務所の場所はそのままですが、2026年1月より表示が変わりました。

TEL.0977-25-0011

FAX.0977-25-0011

harada@ctb.ne.jp

→アクセス

「LINE公式アカウント」も開設しています

ラインをご利用されている方は、左記のQRコードからでも登録できます。