教育・福祉・労働

大分県議会議員 原田たかし

活動報告

大分市佐賀関 大規模火災(2025/11/18)

11月18日(火)、大分市佐賀関田中町で大規模火災が発生。おりからの強風にあおられ、瞬く間に広がりました。住宅など187棟が焼失し、1名の方がお亡くなりになりました。あらためて、亡くなられた方の御冥福と、被災された方々へ御見舞い申し上げます。 すぐに現場に駆けつけるのは、邪魔になるものと思い遠慮していましたが、先日、国会議員の現地調査があり現地に同行しました。

すぐに現場に駆けつけるのは、邪魔になるものと思い遠慮していましたが、先日、国会議員の現地調査があり現地に同行しました。現地では9年前に大規模火災が起きた新潟県糸魚川市より井川賢一副市長も来県されており一緒に回りました。

井川副市長は「糸魚川市の場合も強風にあおられて147棟が焼失しました。今回の佐賀関の大規模火災はひとごととは思えず、糸魚川市での経験が少しでも復興

のお役に立てるかと思い伺いました。糸魚川の火災では、ほとんどが木造住宅で火災現場の片付けは早かったのですが、佐賀関の場合、多くの鉄骨や自動車等が残っており、片付けには時間がかかると思います。」と言われていました。

のお役に立てるかと思い伺いました。糸魚川の火災では、ほとんどが木造住宅で火災現場の片付けは早かったのですが、佐賀関の場合、多くの鉄骨や自動車等が残っており、片付けには時間がかかると思います。」と言われていました。最初に訪ねたのは避難所となっている佐賀関市民センター。多くの方々が避難され、行政関係者、自治会の方々、保健所の職員が避難された方々への支援に取り組まれていました。

駐車場には大分県薬剤師会からモバイルファーマーシー(移動調剤薬局)が派遣され薬を提供されていました。また、別府市から温泉施設が設置され避難者に開放されていました。その他、多くの洗濯機を載せた災害支援洗濯車も稼働していました。

駐車場には大分県薬剤師会からモバイルファーマーシー(移動調剤薬局)が派遣され薬を提供されていました。また、別府市から温泉施設が設置され避難者に開放されていました。その他、多くの洗濯機を載せた災害支援洗濯車も稼働していました。 火災現場は瓦礫の山となっていました。移動できないままの車や子ども用の自転車、洗濯機など生活のありとあらゆるものが焼け残されていました。防火外壁の立派な家も外壁だけが残り内側が全焼していました。

火災現場は瓦礫の山となっていました。移動できないままの車や子ども用の自転車、洗濯機など生活のありとあらゆるものが焼け残されていました。防火外壁の立派な家も外壁だけが残り内側が全焼していました。テレビの中継では、何度も爆発が起きていましたが、住居に設置されていたプロパンガスのタンクや車のガソリンに引火し爆発したことを消防署の方が教えてくれました。

私の母が育ったのが田中町に隣接する西町で、出火場所からすぐそばのところです。そこには今でも親類の家があり、私も子どもの頃、被災現場周辺で遊んだ記憶があります。親類の家は風上の位置で被害を免れましたが、変わり果てた近辺の現在の様子に胸が締めつけられました。

親類の話では、火災発生当時、火災の拡大に伴い避難場所が2回移動したとのこと。自治会の皆さん方が、独居高齢者へ声かけやお手伝いをするなどして避難を促したそうです。あらためて自治会の大切さを感じるとともに、日頃からの自主防災会等による防災訓練が重要だと思いました。

猛暑日が続いた今夏~地球温暖化は緊急の課題です(2025/9/16)

「ストップ!地球温暖化」パネルスタンディング行動今年の夏も、本当に厳しい暑さが続きました。9月になってもその暑さは衰えず、ちゃんと秋が来るのだろうか不安になります。

このように猛暑日が続く夏はいつ頃からでしょうか?調べてみると、猛暑日には明確な規定がされており、気象庁では最高気温が35℃以上になれば「猛暑日」、30℃以上35℃未満であれば「真夏日」というそうです。

しかしながら、この「猛暑日」という言葉は2007年まで気象庁が用いる予報用語には存在していなかったとのこと。それが2007年の予報用語改正により、「猛暑日」と「熱中症」が新たに追加されたそうです。

この夏、原田たかし事務所の前にヒマワリと朝顔の鉢を置いていたのですが、1日に1度の水やりでは足らず、2度、3度と水やりをしなくてはなりませんでした。しかも、水やりのために水道の蛇口をひねると、しばらくの間、熱湯が出ていました。来年、ヒマワリと朝顔は底面給水の鉢に植えようと考えています。

地球温暖化が進むと、気温と海水温の上昇、海面水位の上昇、異常気象の増加、生態系の崩壊、食料や水資源の不足、健康リスクの増大、移住を余儀なくされる人々の増加など、地球規模で重大な影響が現れます。

地球温暖化が進むと、気温と海水温の上昇、海面水位の上昇、異常気象の増加、生態系の崩壊、食料や水資源の不足、健康リスクの増大、移住を余儀なくされる人々の増加など、地球規模で重大な影響が現れます。年に数回、仲間とともに県内各所で「ストップ!地球温暖化」パネルスタンディング行動を行っています。地球温暖化防止は、世界的な取り組みが必要だと考えています。

大分県立爽風館高校を訪問(2025/9/8)

通信制の生徒が全国で増加 大分県立爽風館高校は、通信制の碩信高校、定時制の大分中央高校、別府鶴見丘高校定時制を発展的に統合し、独立単位制高校として2010年春に大分市上野丘に開校しました。

大分県立爽風館高校は、通信制の碩信高校、定時制の大分中央高校、別府鶴見丘高校定時制を発展的に統合し、独立単位制高校として2010年春に大分市上野丘に開校しました。9月8日(月)、県民クラブで学校を訪問し、校長先生をはじめ職員の方々にお話をお聞きしました。

爽風館高校には定時制(生徒数438名)と通信制(生徒数1,214名)が設置されています。

定時制と言うと、苦学生が働きながら夜に学んでいる姿をイメージする方も多いと思いますが、現在は様々な状況の子が朝のⅠ部、昼のⅡ部、夜のⅢ部で自分の生活スタイルに合った時間で学んでいるとのことでした。もちろんバイト等をしながら学んでいる生徒もいます。

定時制と言うと、苦学生が働きながら夜に学んでいる姿をイメージする方も多いと思いますが、現在は様々な状況の子が朝のⅠ部、昼のⅡ部、夜のⅢ部で自分の生活スタイルに合った時間で学んでいるとのことでした。もちろんバイト等をしながら学んでいる生徒もいます。驚いたのは、通信制の生徒が1,000名を超えていること。石井校長先生のお話によると、全国でも通信制高校に通う生徒が増えているそうです。後で調べてみると、全国統計では9.1%が通信制高校の生徒で、全日制高校の生徒数が減少している中、通信制高校の生徒数は増加し続けていることがわかりました。ちなみに、茨城県では34%の生徒が通信制高校で学んでいる(2024年度統計より)とのことです。

通信制高校の生徒数が増加している理由として、一番に上げられるのは不登校生徒の増加でしょうが、学習ニーズの多様化や時間の自由度などもあるようです。

「本校定時制・通信制のシステムや校風が、全日制高校になじまない多くの生徒を救っていると考えています。」と校長先生は言われていました。

夜間中学が来春「大分県立学びヶ丘中学」として爽風館高校内に併設されることに関しては、どのように施設を使うかなどの協議が両校及び県教委とで続いているそうです。

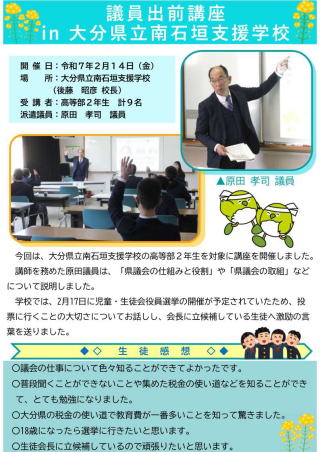

出前講座 in 大分県立南石垣支援学校(2025/2/14)

県議会の仕組みや活動を知っていただきました

県議会の仕組みや活動を知っていただきました大分県議会では、県議会の仕組みや活動内容を知ってもらおうと、議員出前講座を開催しています。県議会広報委員会の委員と地元議員のペアで、講座の開催希望のあった小中学校、高校や支援学校、大学を訪問しています(2024年度は10回開催)。

2月14日(金)、大分県立南石垣支援学校で開催。諸事情により私一人で訪ね、高等部2年生9名のみなさんへ、クイズも取り入れながら県議会の仕組みや活動を知っていただきました。南石垣校では翌週に生徒会役員選挙が行われることを知り、立候補している生徒から公約を聞いたりして楽しい時間となりました。

おおいた動物愛護センターを訪問(2024/12/8)

動物愛護の問題を考える先日、日田市で起きた多頭飼育の問題が報道されていました。「ゴミ屋敷」状態になっていた家に猫が約100匹おり、餌を求め感染症で弱っていたそうです。家主は入院中で、猫たちは不妊手術をしていなかったために3年間で激増したとのことでした。

そうしたこともあり、12月8日(日)に犬の譲渡会が開催されることをお聞きし、久しぶりにおおいた動物愛護センターを訪ねました。おおいた動物愛護センターでは、金城巳代志所長から現状をお聞きするとともに、犬の譲渡会の様子を見学してきました。

おおいた動物愛護センターは、2019年に大分市大字廻栖野にある九州乳業のみどりの王国「マザーランド」内にオープンしました。

ここは、大分県と大分市が共同設置・運営する施設で、設立趣旨として、

| ①責任ある飼育の指導と啓発 ②動物福祉の教育と共生意識の醸成 ③収容犬・猫の返還と譲渡 ④災害等緊急時被災動物の避難救護活動拠点 |

の4つを掲げています。犬や猫の譲渡会やしつけ教室も行われ、ドッグランを利用することもできます。

お話をお聞きした金城巳代志所長によると、開設から累計で犬が810頭、猫が1,780匹ここから譲渡されたそうです。殺処分数については、年々減少しているようで犬の殺処分は少なくなったものの、まだまだ猫の殺処分は多いようです。

お話をお聞きした金城巳代志所長によると、開設から累計で犬が810頭、猫が1,780匹ここから譲渡されたそうです。殺処分数については、年々減少しているようで犬の殺処分は少なくなったものの、まだまだ猫の殺処分は多いようです。このセンターに犬猫がやってくる理由として、飼い主が亡くなったり、飼い主不明で保護されたというケースが多いそうです。なお、飼い主の個人的な事情による引き受けは断っているとのことでした。

譲渡に関しては、若い犬は譲渡希望が多いそうですが、年齢が進んだ犬は希望が少ないと言われていました。猫は収容している数が多いため、引取先が見つからず残ってしまうことが多いようです。

譲渡に関しては、若い犬は譲渡希望が多いそうですが、年齢が進んだ犬は希望が少ないと言われていました。猫は収容している数が多いため、引取先が見つからず残ってしまうことが多いようです。譲渡会では毎回、ボランティアグループの方々がスムーズに譲渡が進むようサポーターとしてお手伝いされているそうです。

動物を飼う場合、最後までずっと飼い続けることができるのか、飼えなくなった場合には引き続いて飼ってくれる方がいるのかなども考えておかなければなりません。安易に「かわいいから‥」だけでは済まされないのが、動物を飼うということだと思います。

動物を飼う場合、最後までずっと飼い続けることができるのか、飼えなくなった場合には引き続いて飼ってくれる方がいるのかなども考えておかなければなりません。安易に「かわいいから‥」だけでは済まされないのが、動物を飼うということだと思います。今回の譲渡会に出ていた犬の中には、山中で保護されたという犬も複数いました。首輪や鑑札(登録証)もなく(もしかすると意図的に外されていたのかもしれません‥)、山中を彷徨っていたのでしょう。

動物愛護の問題は飼い主のモラルであり責任の問題ではないでしょうか。

私の家にも、穴掘りが大好きでおてんばな犬がいますが、癒やしてくれる家族であり、最後まで寄り添います。いや、私の方が寄り添ってもらっているのかもしれません‥

県民クラブ「高校のあり方を考える研究会」に参加(2024/8/7)

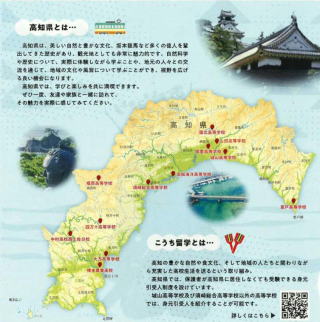

広島県教委・高知県教委で調査 県議会において地域の高校のあり方が議論となり、県民クラブでこの問題を検討する「高校のあり方を考える研究会」を立ち上げ、会派として提言に向けて取り組むこととなったことを前号で報告しました。

県議会において地域の高校のあり方が議論となり、県民クラブでこの問題を検討する「高校のあり方を考える研究会」を立ち上げ、会派として提言に向けて取り組むこととなったことを前号で報告しました。早速、8月に部会のメンバーで広島県教育委員会と高知県教育委員会を訪ね、話を聞いてきました。

広島県や高知県でも都市部の高校への集中が進み、周辺部の高校では定員確保が厳しくなっているとのことでした。その対策として、各県教委では様々な取り組みが講じられています。

広島県では、4年前から中山間地域等の高校3校と都市部の高校1校を単位としたグループを3つ作り、遠隔教育システムを導入していました。

高知県では、4年前から周辺部の高校の存続を目的に、19校で生徒一人でも希望者がいれば開講が難しかった教科を遠隔授業で配信していました。

さらに高知県内12校で生徒の全国募集(注1)が行われており、身元引受人制度や地元自治体が寮・下宿施設を作るなど支援制度を拡充しています。

大分県においては、大分市の公立高校への集中を和らげ、どの地域においても質の高い高校教育を提供できる環境を整備するとして、来年度から県内4校へ難関大学進学希望者を対象としたハイレベルな遠隔授業の配信を始めます。

地域の公立高校の存続に、どのような取り組みが有効なのか考えさせられます。

(注1)大分県では国東高校・安心院高校・久住高原農業高校の3校で全国募集が行われています

市民生活を守る砂防ム整備事業を紹介 (2024/6/3)

土木建築委員会県内所管事務調査より 私は昨年度に引き続き今年度も土木建築委員会に所属しています。5・6月には県内所管事務調査として県内を回りました。

私は昨年度に引き続き今年度も土木建築委員会に所属しています。5・6月には県内所管事務調査として県内を回りました。6月3日(月)は別府土木事務所管内を訪ね、別府土木事務 境川では、2016年の熊本地震で発生した山腹崩壊により、渓流内に多量の土砂が堆積し、大雨による下流域への土砂流出が懸念されていました。県では災害関連緊急砂防事業を実施し、2018年に4号堰堤(砂防ダム)、2021年に5号堰堤が完成しました。

しかしながら、境川流域全体を考慮すると、地震で崩壊した山腹は荒廃が進行していることから、災害防止対策を図る目的として流域全体の砂防施設の配置計画を再検討し、引き続き6号堰堤の整備を進めています。いずれの堰堤も流木の流れをくい止め水だけ流れるスリットダムとなっています。

場所は、陸上自衛隊別府駐屯地の南側の道路を奥に入ったところで、境川の上流になります。私は2020年度に土木建築委員会に所属していた際、5号堰堤の建設現場を視察しましたが、今回は4号堰堤と5号堰堤の中間点に作られている6号堰堤の建設現場を視察しました。

場所は、陸上自衛隊別府駐屯地の南側の道路を奥に入ったところで、境川の上流になります。私は2020年度に土木建築委員会に所属していた際、5号堰堤の建設現場を視察しましたが、今回は4号堰堤と5号堰堤の中間点に作られている6号堰堤の建設現場を視察しました。渓流の奥深いところでこのような施設ができていることを御存知ない方も多いことだと思います。県では、砂防ダムなど普段は見えない場所での施設整備にも取り組み市民の生活を守っていることを知っていただければと思い報告しています。

ちょっと不思議なこと

ちょっと不思議なこと「えっ!境川の上流は水が流れていない‥」

市街地では水が流れている境川ですが、この砂防ダムができている上流では普段は水が流れていないことを御存知でしょうか?

では、市街地で見る境川の水はどこから流れてきているのでしょうか?境川にはいくつかの支流からの流入とともに、傾斜が急な扇状地であることから伏流水が流れ込んでおり、市街地で私たちが見ている境川の流れとなっているそうです。

しかしながら、ひとたび大雨になると山腹から大量の水が本流に流れ込み怒濤のごとく濁流となります。ですから、普段は水の流れのない上流のところにも砂防ダムが必要となります。

このような川の流れがあることにあらためて驚きました。

車中泊講習会に参加しました(2024/1/14)

災害時の避難としての可能を探る2023年12月の第4回定例会の一般質問で、私は災害時の車中泊避難を取り上げました。

| 車中泊避難について、国はエコノミークラス症候群が発生する危険性があるとして推奨していません。一方、「避難所は人が多く落ち着かない」、「子どもや高齢者、ペット等が一緒のため避難所では気を遣う」と車中泊避難を選択される方もいます。 エコノミークラス症候群を予防し、かつ、快適に車中泊避難できる方法の研究や実験を検討しても良いのではないかと提案しました。 【原田たかし議会報告「2024年冬号」より抜粋】 |

お誘いの連絡をくれたのは、大分市で美術教室を運営されている藤原了児さん。大分市カヌー協会の事務局長としてカヌー講習会の運営もされています。併せて車中泊のキャンプも楽しまれており、今回の講習会を企画されたそうです。

お誘いの連絡をくれたのは、大分市で美術教室を運営されている藤原了児さん。大分市カヌー協会の事務局長としてカヌー講習会の運営もされています。併せて車中泊のキャンプも楽しまれており、今回の講習会を企画されたそうです。1月14日(日)に会場へ。さっそく車中泊に必要なグッズを教えていただきました。一番大事な物は、車に適したサイズのマットレスや寝具、それに電気毛布などの家庭用電化製品を使うための電源だそうです。

ACコンセントが付いている電気自動車やハイブリットーカーもありますが、車中泊の電源は、充電式のポータブル電源、もしくは車のバッテリーから家庭用ACコンセントに変換するカーインバーターとなります。カーインバーターはシガーソケットに接続するタイプが簡単で便利です。

ACコンセントが付いている電気自動車やハイブリットーカーもありますが、車中泊の電源は、充電式のポータブル電源、もしくは車のバッテリーから家庭用ACコンセントに変換するカーインバーターとなります。カーインバーターはシガーソケットに接続するタイプが簡単で便利です。電源があれば、携帯の充電もできますし、コンパクトなテレビやラジオで情報を得ることもできます。

また、簡易トイレや防犯のためのカーテンや目隠しの用意、さらに結露を防ぐため車の窓はほんの少し開けておくといいと教えていただきました。

また、簡易トイレや防犯のためのカーテンや目隠しの用意、さらに結露を防ぐため車の窓はほんの少し開けておくといいと教えていただきました。なお、車中泊の際は、エコノミークラス症候群対策として、軽い体操やストレッチ運動とこまめな水分補給を忘れてはいけません。

また、エンジンのかけっぱなしによる一酸化炭素中毒にも気をつけなければなりません。積雪の多い地域では、雪によってマフラーがふさがれる危険性もあります。

車中泊に関するガイドブックが出版社や自動車メーカーから出ていますから、それらも参考になるかと思います。

そうした説明を聞いてる中、参加されていた方から「発達障がいなど障がいのある子どもの場合、学校や公民館などの避難所では不安を抱えたり迷惑をかけそうなため、災害時は車中泊避難を考えざるを得ません。ぜひ、県でも車中泊避難の支援にも取り組んでほしいです。」という話をお聞きしました。

元旦に石川県能登半島で最大震度7の揺れを観測する地震が起きました。亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

この地震では、多くの方々が車中泊避難をされている様子が報道されました。現在、国や県は車中泊避難を推奨していませんが、車中泊避難をされる方々も含め誰もが安心して避難できる環境整備が必要だと感じました。

今回、車中泊についてたくさん教えてくれた藤原了児さん、徳永泰夫さん、中元洋子さん、ありがとうございました!

今回、車中泊についてたくさん教えてくれた藤原了児さん、徳永泰夫さん、中元洋子さん、ありがとうございました!後日、原田はポータブル電源やマット、電気毛布などをそろえ、家の駐車場で車中泊を体験。

車の中はこのような感じになりました。

政策検討協議会県外調査 (2023/10/19~21)

アドベンチャーツーリズムを体験~新しい観光の形~大分県議会では必要に応じて協議又は調整を行う場として政策検討協議会が設置され、議員提案による条例制定、政策立案・提言及び県議会の諸課題等について議論しています。会員は定数(10名)に応じて各会派から参加し、通例、副議長が会長の任を担います。 今回は、県民クラブからは高橋 肇議員(臼杵市選出)と私が選出され、会員互選の結果、私は副会長に就きました。

全議員から募った検討項目から、最初の会議で今年度の協議内容を決定。今回は、アドベンチャーツーリズム条例(仮称)の制定に向けての協議を主課題とし、政務活動費に関わる秘書の雇用範囲や電気自動車の旅費算出方法等について議論することとなりました。

アドベンチャーツーリズムとは、「アクティビティ、自然、文化体験の3要素のうち、2つ以上で構成される旅行」と定義されています。アドベンチャーツーリズム旅行者の特徴として、富裕層の割合が高く、平均で14日間の長期滞在と報告されています。

また、アウトドアギア(用具や装備)にもこだわる層が多いことから、経済波及効果が高いそうです。主要地域の北米・欧州・南米では、消費額のみで推計6830億ドル(76兆円)の経済効果があるとされてます。

※社団法人 日本アドベンチャーツーリズム協議会のHPを参考にさせていただきました。

今まで、「有名な名所を巡り、お土産を買う」ことが観光旅行と考えていた私にとって、最初にアドベンチャーツーリズムの話を聞いたときには、このようなツアーが観光商品として成り立つのかと思ってしまいました。

政策検討協議会では、10月19日(木)~21日(土)にかけ調査として、北海道の釧路の森林をトレッキングするアドベンチャーツーリズムを実際に体験しました。

政策検討協議会では、10月19日(木)~21日(土)にかけ調査として、北海道の釧路の森林をトレッキングするアドベンチャーツーリズムを実際に体験しました。実は、参加する前に熊が出るんじゃないかと心配でした。OSO18と呼ばれた肉食性のヒグマが出没していたのが釧路だったからです。(OSO18は7月に捕獲されています)

さらに、北海道のヒグマ、本州や四国のツキノワグマの出没情報が報道されていますから、ヒグマの生息地である北海道釧路の森林でのトレッキングは心配でした。

しかし、事前のレクチャーで釧路の森の歴史やヒグマに出会ったときの対処についての話を聞き、充分な安全対策ができていることもわかりましたし、私たちがヒグマの領域に足を踏み込んでいることを自覚し、謙虚な気持ちで抗うのではなく共生していくことが重要なんだと理解しました。

しかし、事前のレクチャーで釧路の森の歴史やヒグマに出会ったときの対処についての話を聞き、充分な安全対策ができていることもわかりましたし、私たちがヒグマの領域に足を踏み込んでいることを自覚し、謙虚な気持ちで抗うのではなく共生していくことが重要なんだと理解しました。 トレッキングでは、樹木の名前を教えてもらい、キツツキの巣穴やエゾマツに残るヒグマの爪痕を観察し、自然に湧き出ている温泉の硫黄の匂いを感じました。小雨の中のトレッキングでしたがそれも自然なんだと感じた体験でした。

トレッキングでは、樹木の名前を教えてもらい、キツツキの巣穴やエゾマツに残るヒグマの爪痕を観察し、自然に湧き出ている温泉の硫黄の匂いを感じました。小雨の中のトレッキングでしたがそれも自然なんだと感じた体験でした。 途中、倒木に腰掛け、ガイドさんが用意してくれていたコーヒーをいただきました。温かくとても美味しいコーヒーを飲みながら、このような専門家ガイドによるトレッキングも観光商品になるのだなあと思いました。

途中、倒木に腰掛け、ガイドさんが用意してくれていたコーヒーをいただきました。温かくとても美味しいコーヒーを飲みながら、このような専門家ガイドによるトレッキングも観光商品になるのだなあと思いました。

翌日には、オジロワシやシマフクロウなどの希少生物の治療や保護、野生復帰に取り組んでいる釧路湿原野生動物保護センターを訪ね、お話をお聞きしました。

今回、とても貴重な体験の中で、ガイドさんの「アドベンチャーツーリズムの限りない可能性があるのは九州です」という言葉が心に残っています。

自然が残る九州での観光のさらなるあり方を変えるのは、このアドベンチャーツーリズムなのかもしれないと感じた調査でした。

広島市安佐南区土石流災害現場を調査(2023/9/6)

土木建築委員会県外所管事務調査より 今年度、私は土木建築委員会に所属していますが、9月4~6日にかけて、岡山・広島方面への県外調査に参加しました。その中から、広島市安佐南区八木地区の土石流災害現場から学んだことを報告します。

今年度、私は土木建築委員会に所属していますが、9月4~6日にかけて、岡山・広島方面への県外調査に参加しました。その中から、広島市安佐南区八木地区の土石流災害現場から学んだことを報告します。 2014(平成26)年8月20日未明に広島市安佐南区と北区で、同時多発的に大規模な土石流が発生、多くの家屋を巻き込み、77名(災害関連死3名を含む)の方々が犠牲となりました。

2014(平成26)年8月20日未明に広島市安佐南区と北区で、同時多発的に大規模な土石流が発生、多くの家屋を巻き込み、77名(災害関連死3名を含む)の方々が犠牲となりました。広島市災害対策本部のまとめでは、土砂災害166ヶ所(土石流107ヶ所、がけ崩れ59ヶ所)が起きたそうです。【写真①と②】前夜からこの地区を中心に、ごく狭い範囲で線上降水帯が発生し、降水量が3時間で200ミリを超える記録的な集中豪雨が起きていたとのこと。

その後、国と広島県による大規模な災害復旧工事が行われ現在に至っています。【写真③】

その後、国と広島県による大規模な災害復旧工事が行われ現在に至っています。【写真③】安佐南区八木地区には、昔から大蛇退治の伝説があり、この土地は「蛇落地悪谷」と呼ばれていたそうです。大蛇伝説は全国各地にありますが、多くの場合、激しく水が流れ落ちる様や土石流を蛇に見立てたのが由来と言われています。つまり、以前から水害が語りつがれていたようです。

さらに、行政の責任も感じざるをえません。写真②と③の中にオレンジと赤の屋根瓦の集合住宅があるのがわかりますか?実はこれは県営住宅。「県営住宅もできていることから、ここは安全だ」と考え家を建てた方も少なからずいたと地区の方は話されていました。

今年9月に、この災害の記録を後世に伝えようとこの地区に広島市豪雨災害伝承館ができました。【写真④ 館内は撮影禁止だったため、入口で撮影】このような災害を再び起こさないためにも、ここから学ぶことがたくさんあります。

今年9月に、この災害の記録を後世に伝えようとこの地区に広島市豪雨災害伝承館ができました。【写真④ 館内は撮影禁止だったため、入口で撮影】このような災害を再び起こさないためにも、ここから学ぶことがたくさんあります。日本は自然災害の多い国ですから、住まい選びに「防災」の視点は欠かせません。みなさん方も地域のハザードマップで再度、災害リスクのチェックをしてください。

土木技術者不足問題を考える(2023/8/2)

今、土木建築業界では‥ 土木建築委員会に入って感じるのは、土木建築業界の技術者不足の問題。教職員不足も深刻ですが、土木技術者不足も同じような状況です。厚生労働省の直近のデータでは、土木技術者の有効求人倍率は6.38倍となっています。

土木建築委員会に入って感じるのは、土木建築業界の技術者不足の問題。教職員不足も深刻ですが、土木技術者不足も同じような状況です。厚生労働省の直近のデータでは、土木技術者の有効求人倍率は6.38倍となっています。皆さんの土木技術者のイメージはどのようなものですか?もしかすると、「炎天下や寒風等の過酷な環境の中で働いている」とかではないですか?また、厳しい熟練者から技術を習得する昔気質のイメージ、それも昔の話です。

現在は、土木工事技術が進歩し、労働環境も快適なものになっています。会社側も福利厚生の拡充を図り、人材確保に努めています。

現在は、土木工事技術が進歩し、労働環境も快適なものになっています。会社側も福利厚生の拡充を図り、人材確保に努めています。「地図に残る仕事」は大手ゼネコンのキャッチコピーですが、まさにその通りのやりがいのある仕事だと思います。

大分県庁では、女性の土木技術者も多く採用しています。土木建築委員会の所管事務調査では、各地の現場で若い女性職員の方々が説明してくれました。

大分県庁では、女性の土木技術者も多く採用しています。土木建築委員会の所管事務調査では、各地の現場で若い女性職員の方々が説明してくれました。どうして土木技術者になられたのか尋ねると、「九州北部豪雨の際に、自宅や地域が被災し、その復旧の様子を見て『こういう仕事がしたい』と思いました」と答えてくれました。【写真は、中津土木事務所の山国川広域改修の現場で、女性職員から説明を受けているところです。】

別府市議会議員選挙行われる(2023/4/23)

別府市議会・市民クラブ全員当選 4月23日(日)、統一自治体選挙の後半戦となる別府市長・別府市議会議員選挙、そして参議院大分選挙区の補選の投開票が行われました。

4月23日(日)、統一自治体選挙の後半戦となる別府市長・別府市議会議員選挙、そして参議院大分選挙区の補選の投開票が行われました。別府市議会議員選挙では、私の同志である市民クラブの3名の議員、加藤信康市議が5選目を、森山義治市議と三重忠昭市議がそれぞれ4期目の当選を勝ち取りました。これからも共に活動に取り組んでいきます。また、別府市長選挙では長野恭紘市長が3期目の当選を果たしました。

参議院大分選挙区補選は、私も所属しています立憲民主党大分県連の代表である吉田忠智・前参議院議員が僅差で敗れてしまいました。2年後の本選での雪辱に向けて取り組んでいきたいと思います。

【写真 左から加藤信康市議、森山義治市議、三重忠昭市議】

原田たかし4期目の当選(2023/4/9)

御支援に感謝申し上げます 4月9日(日)、統一自治体選挙の前半戦である大分県知事・大分県議会議員選挙の投開票が行われ、原田たかし4期目の当選をさせていただきました。

4月9日(日)、統一自治体選挙の前半戦である大分県知事・大分県議会議員選挙の投開票が行われ、原田たかし4期目の当選をさせていただきました。前回(2019年)選挙は7,158票の定数5名中第3位でしたが、今回は7,859票の第2位となり、票数も順位も前回を上回る結果で、多くの方々に御支援いたただきましたことに心から感謝申し上げます。

また、知事選は佐藤樹一郎・前大分市長が当選されました。政策議論を通して大分県、そしてなにより県民のために頑張ります。

【写真 左から原田、宗安勝敏・原田たかし後援会長】

原田たかし総合選対事務所開きを開催(2023/1/15)

勤労者の議席、必ず守り抜きます 1月15日(日)、多くの方々にご参加いただき、原田たかし総合選対事務所開きを開催しました。

1月15日(日)、多くの方々にご参加いただき、原田たかし総合選対事務所開きを開催しました。長野恭紘・別府市長、立憲民主党大分県総支部連合会代表の吉田ただとも参議院議員、吉良州司衆議院議員、吉川はじめ衆議院議員、安達きよし参議院議員、県内の自治体議員の皆さん、そして私の地元・鶴見町の方々をはじめ多くの市民、労働団体組合員に参加していいだきました。

来賓の方々から激励をいただき、最後に、宗安勝敏・原田たかし後援会長の音頭でガンバロを行いました。

|

|

|

「ヤサシイハナをサカセマショウ」木村響子さん講演会(2022/10/17)

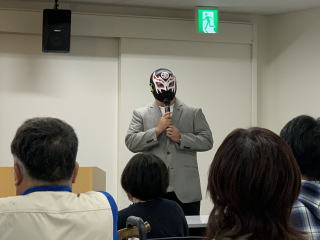

「私は人間を信じています、誹謗中傷をなくしていけると信じています」 10月17日(火)、覆面プロレスラーでもある立憲民主党所属の大分市議会議員のスカルリーパー・エイジ議員の企画で、「ヤサシイハナをサカセマショウ」木村響子さん講演会が大分市・ホルトホールで開催され、私も参加してきました。

10月17日(火)、覆面プロレスラーでもある立憲民主党所属の大分市議会議員のスカルリーパー・エイジ議員の企画で、「ヤサシイハナをサカセマショウ」木村響子さん講演会が大分市・ホルトホールで開催され、私も参加してきました。これは、恋愛リアリティー番組出演中に起きた口論をめぐり誹謗中傷を受け亡くなったプロレスラー木村 花さん(享年22歳)のお母様で、花さんと同じくプロレスラーでもあるNPO法人Remember Hana代表理事の木村響子さんをお招きしての講演会でした。

木村響子さんは、SNSやインターネット上での誹謗中傷の根絶や誹謗中傷に関する条例の制定、侮辱罪の厳罰化、発信者の情報開示に関する手続きの簡素化を求めて全国で講演活動に取り組まれています。当日の講演会前にも、大分市内の中学校での講演、大分市長への要請などをされたそうです。

私もホームページや公式LINEなどで情報発信していますが、幸いにも誹謗中傷などを受けたことはありません。しかしながら、多くの方々は様々なSNSを利用していますから、この問題は誰にでも起きうる問題だと思います。

私もホームページや公式LINEなどで情報発信していますが、幸いにも誹謗中傷などを受けたことはありません。しかしながら、多くの方々は様々なSNSを利用していますから、この問題は誰にでも起きうる問題だと思います。 木村響子さんによると、誹謗中傷をした人の情報開示は時間やお金もかかり、運営会社が外国の場合には英語で申請しなければならないなどハードルが高いそうです。さらに、その後は裁判での闘い。木村

花さんに関する裁判では、いまだに賠償金を受け取れてはいないとも言われていました。

木村響子さんによると、誹謗中傷をした人の情報開示は時間やお金もかかり、運営会社が外国の場合には英語で申請しなければならないなどハードルが高いそうです。さらに、その後は裁判での闘い。木村

花さんに関する裁判では、いまだに賠償金を受け取れてはいないとも言われていました。また、木村響子さんさん自身も「お金のために娘をだしにして活動している」などの誹謗中傷を受けているとも言われていました。

講演会は、木村響子さんが一方的に語るというものではなく、参加者の思いや感想を聞きながら進められました。一人ひとりが問題に向き合い、考えることができた時間でした。

講演の最後に、木村響子さんが、「どうしたら誹謗中傷はなくなるでしょうか?」という投げかけがありました。会場から「誹謗中傷はなくならないと思います」という声が出ました。しばらくの沈黙のあと、木村響子さんは「私は人間を信じています、誹謗中傷をなくしていけると信じています」と言われました。

その言葉は、私の胸に熱く響きました。

水俣に学ぶ(2022/6/7~8)

県民クラブの仲間とともに水俣市で現地調査プスチックごみの海洋汚染など、現在では様々な環境問題が社会問題として取り上げられています。

環境問題を考える度に、その原点は1950年台に発生した水俣病という公害問題ではないかと私は考えています。「今さら‥」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、現在でも約1,300人が患者認定を求めて裁判が続けられています。

水俣病は、熊本県八代海沿岸において、メチル水銀が工場排水に混じって放出され、これらを多く取り込んだ魚や貝を住民が摂取したことで発生した公害病。第二水俣病、四日市喘息、イタイイタイ病と並び日本における4大公害病のひとつに数えられ、高度経済成長の負の側面を象徴しています。

しかも、当初はその原因が隠蔽され、環境に配慮した対策が遅くなり、多くの方が水俣病に罹患する事態となってしまいました。

また、妊娠中の母親がメチル水銀を摂取することで胎盤を介して胎児に影響を及ぼし胎児性患者が多く出たことでも知られています。

6月8日(水)、感染症の落ち着きが見えたことから、県民クラブの仲間とともに水俣病現地調査コーディネーターをしてくれた企業組合エコネットの永野隆文さんの案内で現地調査を行いました。

まず、水俣駅前にあるチッソ(旧名称・日本窒素肥料株式会社)の前に行きました。当時、患者団体が交渉を求めて、ここに座り込んでいました。

まず、水俣駅前にあるチッソ(旧名称・日本窒素肥料株式会社)の前に行きました。当時、患者団体が交渉を求めて、ここに座り込んでいました。引き続き、工場からメチル水銀を含む排水が流された百間排水口を見学。現在は使われていませんが、当時はここから無処理の排水が1932年から30年以上にわたり流されていました。

続いて、水俣市立水俣病資料館を訪ねました。公式確認前は、病気の原因がわからず、奇病か、それとも伝染病ではないかと恐れられていたため、被害者に対し多くの差別が起きていたこと。また、1959年にチッソ附属病院長らが工場の廃液を混ぜたえさを猫に与える実験を行い、水俣病を発症することが確認されたものの、公表されなかったことなどの資料が展示されていました。

案内の永野さんが「この水俣病の一番の責任はチッソにあることは間違いありません。しかし、チッソが生産していた塩化ビニルは日本の高度成長期に欠かせないものでした。豊かで便利な暮らしを求め、それを甘受していた私たち市民に責任はないのでしょうか?」という投げかけは、私たちにとって重い言葉でした。

案内の永野さんが「この水俣病の一番の責任はチッソにあることは間違いありません。しかし、チッソが生産していた塩化ビニルは日本の高度成長期に欠かせないものでした。豊かで便利な暮らしを求め、それを甘受していた私たち市民に責任はないのでしょうか?」という投げかけは、私たちにとって重い言葉でした。水俣病患者は人間の欲望の犠牲者だったとも言えるのかもしれません。水俣病は、私たち市民一人ひとりに問いかけられている問題であると感じました。

1968年、政府により「チッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造工程で副生されたメチル水銀化合物が工場排水とともに排出。濃縮蓄積された魚介類を地域住民が多食することにより生じたメチル水銀中毒症である。」との水俣病に関する公式見解が発表されました。

なお、現在は塩化ビニルは異なる方法で生産されており、水銀を触媒としたアセトアルデヒドの製造は国内で行なわれていません。

なお、現在は塩化ビニルは異なる方法で生産されており、水銀を触媒としたアセトアルデヒドの製造は国内で行なわれていません。次に、メチル水銀が蓄積したヘドロ層を閉じ込め埋め立てたエコパーク水俣に向かい、パーク内にある慰霊碑で黙祷。

そして、被害者の視点からこの水俣病問題に取り組んでいる水俣病歴史考証館へ。抗議集会や交渉の場で掲げられていた「怨」の旗が展示されていました。

そして、被害者の視点からこの水俣病問題に取り組んでいる水俣病歴史考証館へ。抗議集会や交渉の場で掲げられていた「怨」の旗が展示されていました。この旗の下で多くの患者や支援者が訴えていたのは補償金の問題だけではなく、健康やおだやかな生活を奪われた怒り。そして、このような事件を繰り返させないという思いではないでしょうか。

また前日の6月7日(火)、3名の地元の水俣市議会員の方々と意見交換会を持つことができました。その中で、参加されていた市議の方が、出身地を尋ねられた際に「熊本県です」と答えてしまうと言われていました。「水俣市です。」と言うと、全ての方に「あの水俣病の‥」と言われるからというのです。自分の故郷をすぐに言えない悔しさが胸に響きました。

水俣で学んだことをきっかけに、大分県の、そして全国の安心して生活できる社会環境づくりにあらためて取り組んでいきたいと思いました。

総務企画委員会県内所管事務調査(2022/5/11~30)

県下各地で取り組まれている地域創生・地域コミュニティづくり私は今年度、総務企画委員会に所属しています。この委員会は、総務部と企画部を所管していますが、総務企画委員会の一番の課題は、地方創生と人口減少対策と言えます。

5月の県内所管事務調査では、6日間かけて県内を回ってきました。その中から地域創生・地域コミュニティづくりをテーマに取り組んでいる地区を4つ紹介します。

【佐伯市・直川地域「新たなコミュニティ組織を考える会」】

【佐伯市・直川地域「新たなコミュニティ組織を考える会」】私が臨時講師として最初に赴任したのが南海部郡直川村(現・佐伯市直川)。村にあった食堂に下宿し、直川小学校に勤務しました。

あれから、40年、人口も当時の半分になっていました。

直川地域では、あらたな地域コミュニティ組織として直川地域協力隊を組織し、草刈りや樹木の剪定などの困りごとをみんなで解決しようと取り組んでいます。

【杵築市・きつき小町会】

【杵築市・きつき小町会】キッチン付きシェアスペース運営、高齢者介護施設運営、お茶屋、和菓子屋の若女将さんが中心となって、杵築の町を元気にしようと、様々なイベントを企画したり、出店したりと取り組まれています。その功績が認められ、昨年度の大分県女性のチャレンジ賞を受賞。

待っているのではなく、まずは自ら動き出すことが大事なことを教えてくれます。

【宇佐市・NHK朝ドラ「南一郎平」誘致推進協議会】

【宇佐市・NHK朝ドラ「南一郎平」誘致推進協議会】協議会では、宇佐市にある世界かんがい遺産に登録されている総延長17kmに達する広瀬井路を作った南一郎平(みなみいちろべえ)の偉業を顕彰するとともに、NHKの朝ドラに取り上げてもらおうと活動されています。

昨年から機運を高めようと、市民劇やマンガ本を作成し啓発活動を進めています。地域の遺産や観光資源をNHKの朝ドラ誘致に結びつけていこうという発想が面白いなあと感じました。

【日田市・天瀬町赤岩自治会杉河内班】

【日田市・天瀬町赤岩自治会杉河内班】玖珠町と天瀬町にまたがる「慈恩の滝」がある天瀬町赤岩の杉河内地区では、地元の方々が協力して耕作放棄地でニンニクを生産し、黒ニンニクに加工して出荷を始めました。

取り組みを進める自治会の事務局長はなんと梶原敏明・玖珠町教育長(写真の左端)。激務の間をぬって、地域コミュニティづくりに奮闘している姿に感激しました。

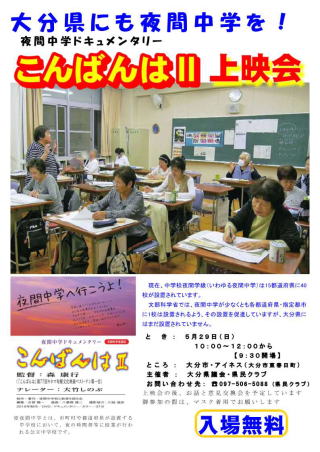

夜間中学ドキュメンタリー映画「こんばんはⅡ」上映会を開催(2022/5/29)

大分県にも夜間中学を! 私が所属している県民クラブでは、大分県での夜間中学の設置を進めていくために、5月29日(日)に大分市のアイネスにおいて、夜間中学ドキュメンタリー映画「こんばんはⅡ」の上映会を開催し、多くの方々に参加していただきました。

私が所属している県民クラブでは、大分県での夜間中学の設置を進めていくために、5月29日(日)に大分市のアイネスにおいて、夜間中学ドキュメンタリー映画「こんばんはⅡ」の上映会を開催し、多くの方々に参加していただきました。 現在、中学校夜間学級(いわゆる夜間中学)は15都道府県に40校が設置されています。文部科学省では、夜間中学が少なくとも各都道府県・政令指定都市に1校は設置されるよう、その設置を促進していますが、大分県にはまだ設置されていません。

現在、中学校夜間学級(いわゆる夜間中学)は15都道府県に40校が設置されています。文部科学省では、夜間中学が少なくとも各都道府県・政令指定都市に1校は設置されるよう、その設置を促進していますが、大分県にはまだ設置されていません。上映会の後、これまで夜間中学に勤務し、全国に夜間中学の設立するよう取り組まれている関本保孝さんからの報告を受けて、参加者との意見交換を行いました。

2020年行われた国政調査の結果、大分県には521人の成人の未就学の方がいらっしゃるそうです。また8,759人の方が最終学歴が小学校と答えています。もちろん戦前の尋常小学校や国民学校(日中戦争勃発後の社会情勢によって設けられた、初等教育と前期中等教育を行っていた学校)を卒業された方も含まれていると思います。

県民クラブでは、これまでいくつかの夜間中学や自主夜間中学(公立ではなくボランティア組織で運営されている夜間中学)を訪ね状況を調査してきました。そこには、様々な事情でこれまで学校に通えなかった方、日本語を学ぼうとする外国人の方、在学中は不登校で学び直そうとしている方など、様々な事情の方が通われていました。

県民クラブでは、これまでいくつかの夜間中学や自主夜間中学(公立ではなくボランティア組織で運営されている夜間中学)を訪ね状況を調査してきました。そこには、様々な事情でこれまで学校に通えなかった方、日本語を学ぼうとする外国人の方、在学中は不登校で学び直そうとしている方など、様々な事情の方が通われていました。夜間中学で学んだ方の文集の中に、「文字を学んだことで、これまで何の看板か分からなかったものが分かりだした。街の風景が白黒テレビからカラーテレビに変わったようでした。」、「夜間中学で学ぶことにより、人生を取り戻した。」という言葉もありました。

大分県にも夜間中学ができるように県民クラブは頑張ります。

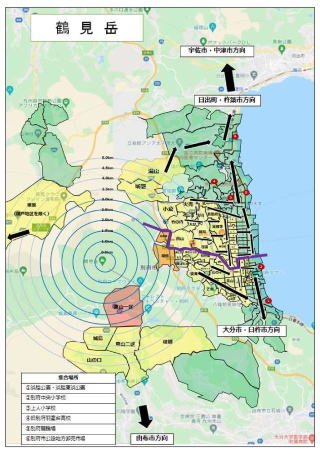

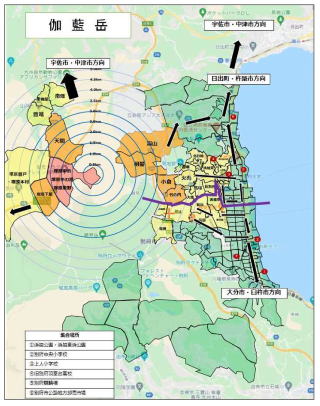

鶴見岳・伽藍岳の火山避難計画を改訂(2022/4/1)

2014年9月に長野県と岐阜県にまたがる御嶽岳で突然の噴火が起き、火口付近に居合わせた多くの登山客が巻き込まれました。この災害をきっかけに、国は「活動火山対策特別措置法」を改訂し、火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備と、登山者の努力事項を規定しました。大分県においても、2016年に「鶴見岳・伽藍岳火山防災協議会」を設置し、ハザードマップや避難計画の見直しを進めてきました。

今回の見直しでは、想定されうる噴石、火砕流、火砕サージ(火山灰と空気の混ざった高熱の爆風)、溶岩流、降灰後土石流といった現象を考慮し、広域避難計画を新たに設けました。

この避難計画で気になるのは、鶴見岳と伽藍岳噴火の場合で避難方向区が異なる地区があることです。例えば、私の住んでいる鶴見地区は、鶴見岳の噴火の場合は北へ、伽藍岳の噴火の場合は南へ避難するとしています。

地震等に比べ、火山噴火の場合は兆候が顕著だと言われています。兆候を確認したら、避難計画の周知を徹底し、混乱を防ぐことが重要です。

もちろん、普段から各家庭での非常用持出物の用意と地域単位での避難訓練が欠かせません。

|

資料の出典 鶴見岳・伽藍岳火山避難計画 【鶴見岳・伽藍岳火山防災協議会より】 |

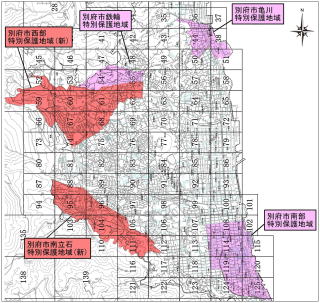

別府温泉の特別保護地域に西部と南立石地区を追加指定(2022/4/1)

温泉を大切にしたいですね

温泉を大切にしたいですね日本一の「おんせん県おおいた」の基盤である別府温泉が持続可能なものとなるよう、県では2018年度から3年かけて別府市の温泉資源量調査を行ってきました。

調査の結果、将来、温度の低下が予想されることが判明。これは、1960年以降、泉源の増加による揚湯量の増加や、近年では温泉のバイナリー発電や農業利用等の多目的利用も行われるようになったことが原因と指摘しています。

これまで県は1955年に別府市の大部分を保護地域と指定。1968年には亀川・鉄輪・南部をそれぞれ特別保護地域と指定し、新規掘削を認めないこととしました。

今回の調査結果を受けて、熱水の流動経路を考慮し、新たに西部と南立石を特別保護地域に追加指定し、新規掘削を禁止としました。

猛毒ダイオキシン類を含んだ「2・4・5T系除草剤」の撤去を(2022/3/26)

みなさん、御存知でしょうか?猛毒のダイオキシン類を含んだ「2・4・5T系除草剤」は、ベトナム戦争で米軍により広範囲に散布された枯葉剤の原料で、染色体異常を引き起こす非常に危険なものです。

結合双生児のベトくんとドクくんは、日本で治療を受けたこともあり、よく知られていますが、彼らもこの薬剤の被害者と言われています。(ベトくんは2007年に亡くなっています)

この「2・4・5T系除草剤」、2021年1月時点で、全国15道県42市町村の国有林にに計約26トンが埋められていることが明らかになりました。

林野庁は1960年代後半、スギなどの成長を阻む雑草を枯らすため、植林時にこの除草剤を国有林に散布していたとのこと。危険性が明らかとなり使用中止が決定後、約6割をメーカーに返還したものの、残りを他の農薬の処分方法を参考に地中に埋設するように全国の営林署に指示したようです。

ショッキングな話ですが、県内でも別府市の十文字原の国有林と玖珠町の民有林にセメントで固められたコンクリート塊として埋められました。玖珠町の分は、平成13(2001)年に撤去されましたが、別府市では75kgの除草剤が埋設されたままとなっています。

埋設された当時は、この薬剤の無毒化処理方法がなかったそうですが、今では超高温で焼却する方法や、最近は常圧・非加熱で化学処理する方法も開発されているそうです。

高速道路から1km程のところに埋設 (赤丸) |

埋設地には、柵と立入禁止の表示を設置 |

柵の周囲には、雨除けの土のうが積んであります 柵の周囲には、雨除けの土のうが積んであります |

また、温泉を楽しみに多くの観光客が来てくれる別府に、このような危険なものが埋設されていることは、イメージ的にも良くありません。

この問題の窓口となっている大分県生活環境部の環境保全課に問い合わせると、

| ・2,4,5-T系除草剤は、発がん性や胎児への影響が生じる恐れがあるとして、昭和46(1971)年に使用が中止され、林野庁が、別府市の国有林に土とセメントを混ぜ、地下数メートルに埋設した。 ・昭和59(1983)年には、専門家の指導でコンクリート被覆、囲い、標識を設置し、大分西部森林管理署が年2回の巡視を行っている。 ・大雨や地震の際には、土壌の流出等がないか点検を実施しており、現在まで異常は確認されていない。 ・昭和46年の埋設から長期間が経過しており、コンクリートの経年劣化や近年の地震、豪雨等の自然災害により、今後、環境への影響が懸念される。 ・岐阜・高知・佐賀・熊本では、昨年11月から林野庁による調査が行われ、撤去に向けた方策を検討中である。 ・大分県としても、速やかな撤去とともに、撤去後の周辺土壌や水質の検査等を徹底するよう林野庁に求めているところである。 ・今後も引き続き周辺地域の良好な環境保全のために現地を注視していく。 |

2月に国会の衆議院予算委員会でも取り上げられ、これまでは安全性に問題がないとして撤去に消極的だった林野庁は方針を転換し、「撤去に向けた方策の調査を始めた」と答弁しています。

私は、不安をあおるためにこの問題を取り上げている訳ではありません。あらゆるチャンネルを使って、林野庁に速やかな撤去と土壌・水質検査を求めていくことが必要だと感じたからです。また、情報が入りましたらお知らせいたします。

大分西部森林管理署が2024年以降に別府市の2,4,5-T除草剤の撤去方針を示す

この問題について、私の所属する県民クラブでは、2022年4月20日(水)、連帯する5名の国会議員(吉良洲司・衆議院議員、吉川 元・衆議院議員、吉田忠智・参議院議員、安達 澄・参議院議員、足立信也・参議院議員)に早期の撤去を要請しました。そして、皆さん方がすぐに動いてくれ、話が進展しました。

その内容は、別府市と大分西部森林管理署(日田市)の担当者らが面会し、別府市に埋設されてものについて2024年度以降に撤去することや、定期的な目視による点検をこれまで通り続けるほか、22年度以降は水質調査をすることが示されたということです。

(2022年5月追記)

大分県議会議員

原田たかし

原田たかし事務所

〒874-0838大分県別府市荘園町12番18号

※別府市では住居表示の変更が進められており、事務所の場所はそのままですが、2026年1月より表示が変わりました。

TEL.0977-25-0011

FAX.0977-25-0011

harada@ctb.ne.jp

→アクセス

「LINE公式アカウント」も開設しています

ラインをご利用されている方は、左記のQRコードからでも登録できます。